Von Studien mit Schulkindern bis zu KI-basierten Methoden: Forschung wirft ethische Fragen auf. Dr. Isabelle Wienand leitet die Kommission für Forschungsethik der Universität Basel seit ihren Anfängen. Sie erklärt, warum Hochschulen eigene Ethikgremien brauchen und worauf es beim verantwortungsvollen Forschen ankommt.

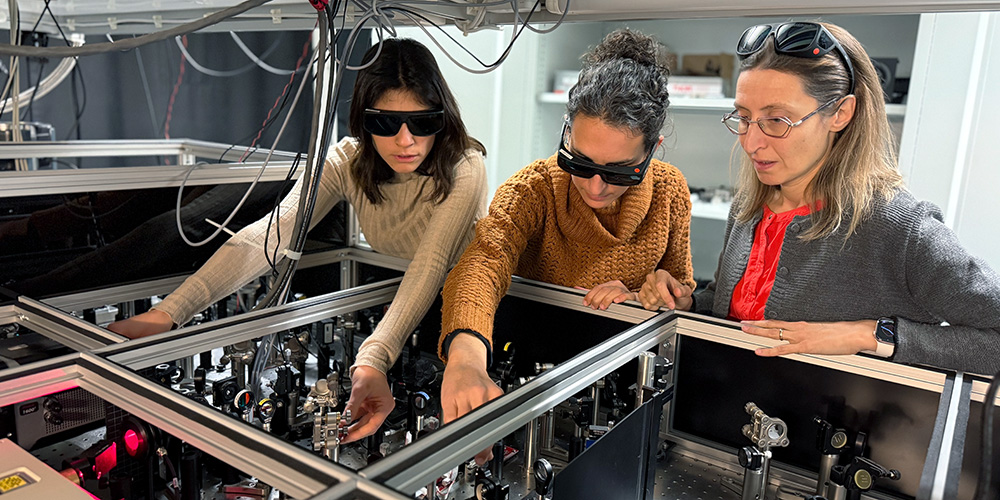

Ein neuer Nationaler Forschungsschwerpunkt (NFS) widmet sich der Spitzenforschung im Bereich hochpräziser Messungen. Die Universität Basel wird als Co-Leitung eine zentrale Rolle im NFS «Precision» übernehmen.

Im Frühjahrssemester 2026 laden öffentliche Ringvorlesungen an der Universität Basel dazu ein, gesellschaftliche Herausforderungen aus neuen Perspektiven zu betrachten – von kritischer KI-Kompetenz über disziplinäre Vielfalt bis hin zu Konflikt, Kooperation und Widerstand.

Das Innovation Office der Universität Basel unterstützt Studierende und Forschende dabei, ihre Unternehmensideen umzusetzen. Bei einem Start-up-Wochenende und einem Kurs für angehende «Changemaker» konnten Studierende kreative Lösungen und Geschäftsideen für die Kreislaufwirtschaft entwickeln.

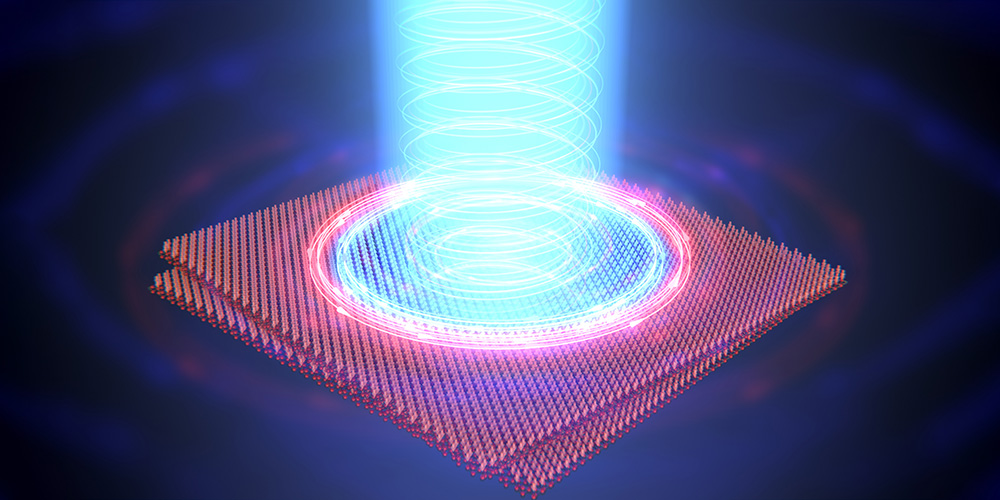

Forschenden der Universität Basel und der ETH Zürich ist es gelungen, einen besonderen Ferromagneten mithilfe eines Laserstrahls umzupolen. Mit dieser Methode könnten zukünftig anpassbare elektronische Schaltkreise mit Licht erzeugt werden.

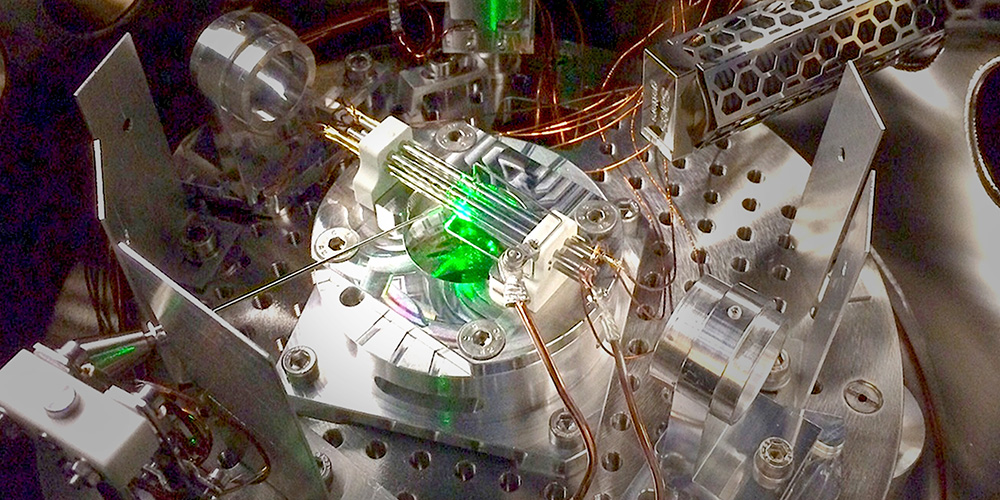

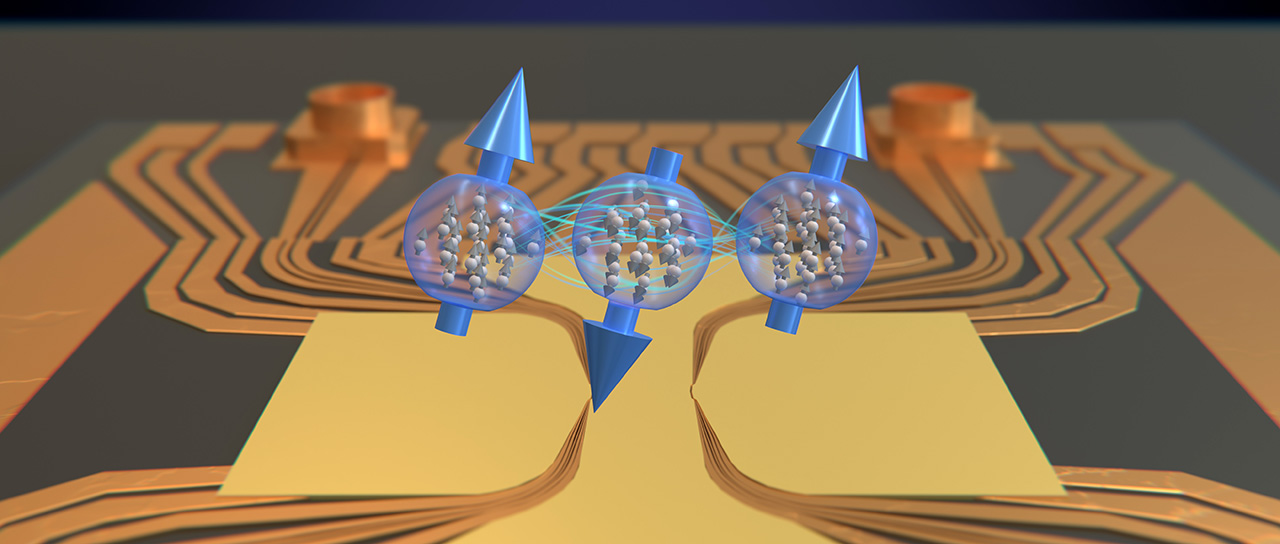

Forschende der Universität Basel und des Laboratoire Kastler Brossel haben gezeigt, wie sich mithilfe quantenmechanischer Verschränkung mehrere physikalische Parameter gleichzeitig genauer messen lassen.

Forschende haben die Ernährung eines bedeutenden Nomadenvolkes der osteuropäischen Geschichte entschlüsselt. Durch Analyse von Zahnstein liefern sie den ersten direkten Nachweis, dass zum Speiseplan der Skythen die Milch von verschiedenen Wiederkäuern und von Pferden gehörte.

Fluorid wird weltweit zur Kariesprävention eingesetzt. Besonders dort, wo Fluorid dem Trinkwasser zugesetzt wird, werden jedoch immer wieder gesundheitliche Bedenken geäussert. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Basel hat Daten von über 11 Millionen Geburten ausgewertet und kommt zu einem klaren Ergebnis.

Ein Forschungsteam der Universität Basel hat erstmals in bisher unerreichter Detailgenauigkeit beobachtet, wie Energie in einem Halbleitermaterial nach der Anregung mit extrem kurzen Laserpulsen weiterfliesst. Diese Energieflüsse besser zu verstehen bildet eine wichtige Grundlage für effizientere elektronische Geräte und Computerchips.