Erstmals Schweizer Virusgenom der Spanischen Grippe entschlüsselt

Forschende an den Universitäten Basel und Zürich konnten mittels eines historischen Präparats dem Virus der Grippepandemie von 1918 bis 1920 in der Schweiz auf die Spur kommen. Ausserdem zeigt dieser Virus vom Beginn dieser bisher weltweit tödlichsten Grippe-Pandemie bereits Schlüsselanpassungen an den menschlichen Wirt.

14. Juli 2025

Das Aufkommen neuer Virusepidemien stellt eine grosse Herausforderung für die öffentliche Gesundheit und die Gesellschaft dar. Für zielgerichtete Gegenmassnahmen sind ein Verständnis der Evolution der Viren sowie Erfahrungen aus Pandemien der Vergangenheit wichtig. Eine der verheerendsten Pandemie war die sogenannte Spanische Grippe 1918 bis 1920 mit 20 bis 100 Millionen Todesfällen weltweit. Über die Evolution des damaligen Pandemievirus ist bisher jedoch wenig bekannt.

Ein internationales Forschungsteam um die Paläogenetikerin Verena Schünemann (Professorin für Naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel, früher Universität Zürich) konnte das erste Schweizer Virusgenom dieser Influenza-Pandemie aus einem Feuchtpräparat der medizinischen Sammlung des Institutes für Evolutionäre Medizin (IEM) der Universität Zürich rekonstruieren. Dieses Genom stammt von Beginn der ersten Ausbreitungswelle in der Schweiz im Juli 1918 und zeigt bereits wichtige Anpassungen an den menschlichen Wirt. Die Ergebnisse erscheinen im Journal «BMC Biology».

Verbreitung dank Anpassung

«Zum ersten Mal haben wir ein Influenzagenom der Pandemie zwischen 1918 und 1920 aus der Schweiz zur Verfügung. Dieses ermöglicht uns neue Einblicke in die Dynamiken der Anpassung des Virus zu Beginn der Pandemie in Europa», sagt Verena Schünemann, Letztautorin der Studie. Über den Vergleich mit den wenigen bereits publizierten Grippevirusgenomen aus Deutschland und Nordamerika lässt sich zeigen, dass drei Schlüsselanpassungen an den Menschen, die das Schweizer Virusgenom bereits besitzt, sich bis zum Ende der Pandemie in den Viruspopulationen erhalten.

Medizinische Sammlungen spielen eine zentrale Rolle

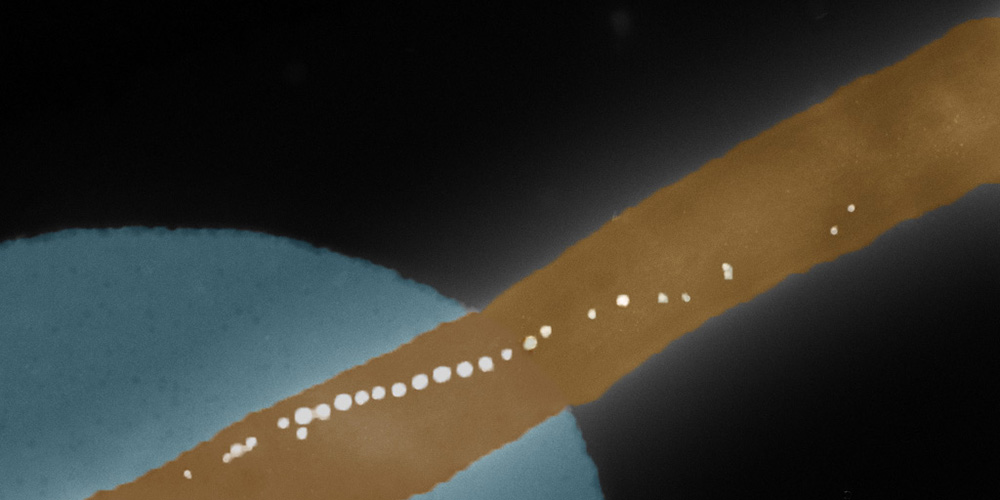

Für ihre Untersuchungen arbeiteten die Forschenden eng mit der Medizinischen Sammlung der Universität Zürich und dem Medizinhistorischen Museum der Charité in Berlin zusammen, die viele Präparate zur Rekonstruktion von alten RNA-Virusgenomen in ihren Beständen haben. «Alte RNA erhält sich nur unter sehr spezifischen Bedingungen. Im Rahmen unserer Studie haben wir deshalb ein neues Protokoll für eine optimierte Gewinnung alter RNA-Fragmente entwickelt», sagt Christian Urban, Erstautor der Studie und ehemaliger Doktorand an der Universität Zürich.

Mit diesen neuen Methoden, mit denen sich auch die Authentizität der isolierten RNA-Fragmente aufzeigen lässt, können in Zukunft weitere Genome alter RNA-Viren rekonstruiert werden. «Medizinische Sammlungen stellen ein unschätzbares Archiv für die Rekonstruktion von alten Virusgenomen dar, deren Potential bisher zu wenig genutzt wird» fügt Frank Rühli, Co-Autor der Studie und Leiter des Instituts für Evolutionäre Medizin, an.

Lehren für die Zukunft

Aus Sicht des Forschungsteams sind die Ergebnisse besonders wichtig im Hinblick auf die Bekämpfung von zukünftigen Pandemien. «Wenn wir die Dynamiken der Anpassung der Pandemieviren an den Menschen über einen langen Zeitraum besser verstehen, können wir daraus Modelle für eine zukünftige Pandemie entwickeln», sagt Schünemann. «Gerade mit unserem interdisziplinären Ansatz, der historisch-epidemiologische und genetische Ausbreitungsmuster zusammenbringt, können wir eine zukunftsorientierte Kalkulationsgrundlage entwickeln», ergänzt Kaspar Staub, Co-Autor der Studie und Leiter Anthropometrics & Historical Epidemiology Group IEM.

Dazu sind in Zukunft jedoch die Rekonstruktion von weiteren Genomen sowie vertiefende Analysen notwendig, in welche das Forschungsteam auch grössere Zeitabstände einbeziehen möchte.

Originalpublikation

Christian Urban et al.

An ancient influenza genome from Switzerland allows deeper insights into host adaptation during the 1918 flu pandemic in Europe.

BMC Biology (2025). doi: 10.1186/s12915-025-02282-z