Diese Woche startet «Unisonar» – der neue Wissens-Podcast der Universität Basel. In den halbstündigen Folgen der ersten Staffel sprechen Expertinnen und Experten über ihre Forschung zu den sozialen Medien.

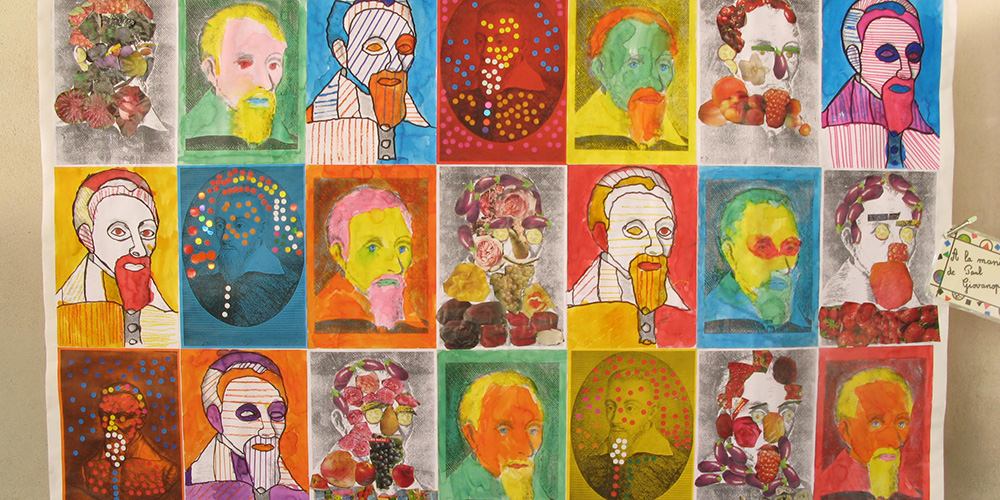

Der savoyardische Humanist Sebastian Castellio gilt als Mitbegründer des europäischen Toleranzgedankens. Drucke und Manuskripte aus den reichen Beständen der Universitätsbibliothek Basel präsentieren Castellios Leben, sein Umfeld und Werk in einer Ausstellung.

Die Herzkrankheit arrhythmogene Kardiomyopathie kann vor allem junge Sportler unvermittelt aus dem Leben reissen. Forschende der Universität Basel haben nun Mäuse genetisch so verändert, dass sie einen ähnlichen Krankheitsverlauf entwickeln wie Menschen. Damit hat das Team bisher unbekannte Mechanismen und neue therapeutische Ansatzpunkte identifiziert.

Die Universität Basel verstärkt die Gender Studies mit einer neuen Professur: Der Universitätsrat hat Bianca Prietl zur Professorin Geschlechterforschung mit Schwerpunkt Digitalisierung gewählt.

Was wissen wir über Verschwörungstheorien aus psychologischer Sicht? Am 26. Oktober hält die Sozialpsychologin Karen Douglas die diesjährige Bernoulli Lecture for the Behavioral Sciences. Sie wird beleuchten, warum Menschen an solche Theorien glauben und welche Folgen sie haben. Uni News hat im Vorfeld mit ihr gesprochen.

Sicherheit und das Wohlergehen anderer sind für Kinder in der Primarschule die wichtigsten Werte. Lehrpersonen hingegen wollen neben Wohlwollen auch den Wert Selbstbestimmung fördern – so wie es der Lehrplan 21 vorsieht. Dies sind die ersten Resultate einer aufwändigen Studie des Instituts für Bildungswissenschaften, die sich mit dem Thema Wertevermittlung an Schulen befasst.

Das Rektorat hat Prof. Dr. Yuna Heo zur Assistenzprofessorin für Corporate Finance und Sustainable Finance ernannt. Sie wird ihre auf fünf Jahre befristete Position (ohne Tenure Track) am 1. November 2022 aufnehmen.

Seit mehr als hundert Jahren gibt die Euler-Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz die Werke und Briefwechsel des Mathematikers Leonhard Euler (1707–1783) heraus. Mit dem Erscheinen des letzten gedruckte Bands Ende Oktober beginnt zugleich ein Aufbruch ins digitale Zeitalter, erklärt der Basler Mathematiker Prof. Dr. Hanspeter Kraft.

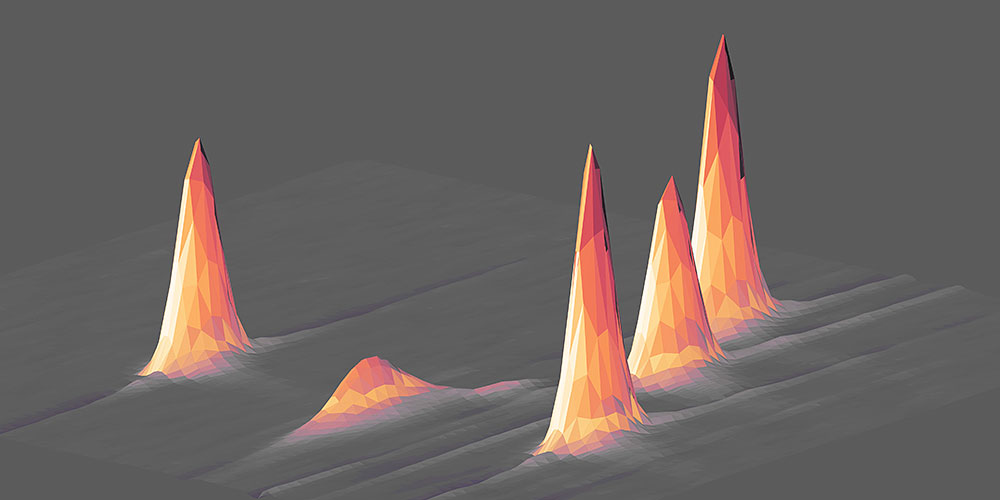

Die neue Technologieplattform wird gemeinsam von den Universitäten Basel und Zürich sowie der ETH Zürich betrieben und bietet Forschenden schweizweit Zugang zu Spitzentechnologie im Bereich der Kernmagnetresonanz-Spektroskopie (NMR).