Das Biomedical Engineering ist eine sich rasch entwickelnde Disziplin, die technische Werkzeuge und Methoden auf die medizinische Diagnostik und Behandlung anwendet. Im Herbst 2018 bietet die Universität Basel erstmals einen spezialisierten Masterstudiengang an.

Die Universität Basel erhält fünf von 39 neuen Förderungsprofessuren, die der Schweizerische Nationalfonds (SNF) dieses Jahr vergeben hat.

Die Theologische Fakultät der Universität Basel hat den Kinderliedermacher Andrew Bond am letzten Dies academicus zum Ehrendoktor ernannt. Am 9. März gibt Bond in der Aula des Kollegienhauses ein Familienkonzert und spricht über die kindgerechte Vermittlung christlicher Inhalte.

Zu seiner Pensionierung wird Prof. Dr. Reto Brun vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) heute Freitag (23.2.) mit einem halbtägigen öffentlichen Abschiedssymposium geehrt.

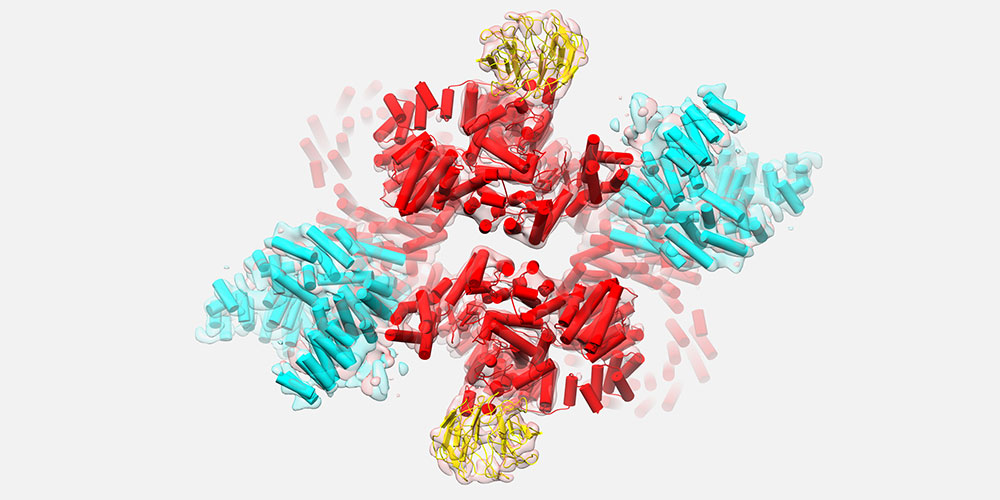

Der Proteinkomplex mTORC2 kontrolliert den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel in der Zelle. Forschern vom Biozentrum der Universität Basel und der ETH Zürich ist es nun gelungen, die 3D-Struktur dieses wichtigen Proteinkomplexes zu entschlüsseln.

Forschung ist ein integraler Bestandteil der Museumsarbeit: Eine Ringvorlesung präsentiert die vielseitigen Kooperationen der Universität Basel mit den Basler Museen. Weitere Vorlesungsreihen beschäftigen sich mit Religion und Migration in der Schweiz, der Frage nach Wahrheit und Wissen sowie der medizinischen Spielfilmanalyse.

Wie gelangen Fische in abgelegene Gewässer, wenn sie nicht selbst dorthin schwimmen können? Obwohl Forscher seit Jahrhunderten vermuten, dass Wasservögel Fischeier in solche Gewässer einschleppen, fehlen dafür bis heute die Beweise. Das zeigt eine systematische Literaturrecherche von Forschern der Universität Basel.

T3 Pharmaceuticals AG, ein Startup der Universität Basel, verändert Bakterien gentechnisch und will damit Therapien gegen Krebs entwickeln. Die bald neunköpfige Firma hat mit ihrer Technologie bereits Preise gewonnen und eine erste Finanzierungsrunde hinter sich.

Prof. Dr. Marek Basler vom Biozentrum der Universität Basel erhält gemeinsam mit Prof. Dr. Paola Picotti von der ETH Zürich den Friedrich-Miescher-Preis 2018. Der Preis gilt als eine der höchsten Auszeichnungen der Schweiz für Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der Biochemie.