Das neue Ich.

Text: Yvonne Vahlensieck

Transmenschen wünschen sich, dass ihre Umwelt sie mit ihrem wahren Geschlecht identifiziert. Die Gesichtszüge spielen dafür eine zentrale Rolle. Ob sich diese auch ohne Operation verändern lassen, untersucht eine Basler Studie.

Ein kantiges Kinn, ein Wulst über den Brauen, eine vorspringende Nase. Anhand solcher Merkmale ordnen schon Kinder eine Person einem Geschlecht zu, wie Studien zeigen. «Wir sind durch die Evolution trainiert, auch anhand von subtilen Unterschieden zu erkennen, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist», sagt Alexander Lunger. «Das geschieht meist unbewusst.» Schon die Stärke und Form der Lichtreflexion auf der Stirn beeinflusse die Wahrnehmung des Geschlechts.

Lunger ist Oberarzt für Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und Handchirurgie am Universitätsspital Basel und gehört zum Team des Innovations-Focus «Geschlechtervarianz». Dieser betreut Menschen mit Geschlechtsdysphorie. Transmenschen sind häufig davon belastet, dass ihr äusseres Erscheinungsbild nicht mit ihrer Selbstwahrnehmung übereinstimmt. «Es besteht ein Konflikt zwischen dem angeborenen und dem wahrgenommenen Geschlecht. Wir versuchen, diesen Leidensdruck zu lindern», sagt Lunger.

Nach Schätzungen gibt es in der Bevölkerung etwa 0,5 bis 3 Prozent Transmenschen. Viele entscheiden sich dafür, ihr Aussehen zu ändern: etwa durch gegengeschlechtliche Hormonbehandlung oder aber auch durch operative Angleichung der Geschlechtsorgane und den Aufbau oder die Entfernung der Brust. Wer welche Massnahmen in Anspruch nimmt, ist individuell unterschiedlich.

Plastische Chirurgie ist oft teuer

«Das Gesicht hatte die Community und die Medizin lange Zeit nicht als wesentliches Merkmal der Geschlechtswahrnehmung auf dem Schirm», so Lunger. «Aber gerade das ist ja für jedermann sichtbar, damit interagieren wir mit der Aussenwelt.» Besonders Transfrauen haben oft Probleme damit, typisch männliche Merkmale wie den Brauenwulst, eine markante Kinnlinie oder Geheimratsecken vollständig zu kaschieren. Er berichtet von Transfrauen, die in der Öffentlichkeit trotz Make-up, Frisur und weiblicher Kleidung als männlich gelesen werden. Solche Situationen können für Betroffene sehr belastend sein.

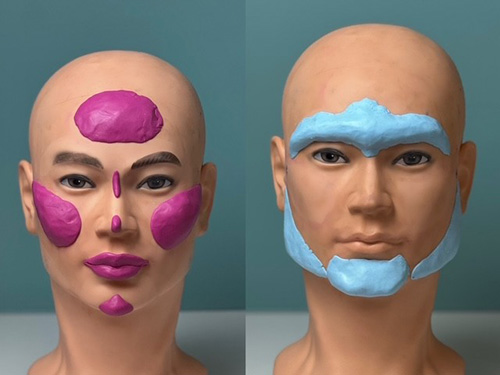

Einige Transfrauen – und in geringerem Masse auch Transmänner – entscheiden sich deswegen dafür, ihr Gesicht chirurgisch anzupassen. Bei Transfrauen wird etwa die Knochensubstanz über den Brauen und entlang der Kinnlinie abgetragen, eine markante Nase verkleinert und der Haaransatz nach vorne verlegt. Dadurch werden Transmenschen eher als Cis-Personen wahrgenommen und erfahren weniger Ausgrenzung und Aggression.

Das Problem dabei: Die Gesichtsanpassungen sind in der Schweiz (wie in den meisten anderen Ländern auch) keine Pflichtleistung der Krankenkasse. Viele können sich eine Operation schlichtweg nicht leisten. Eine Gesichtskorrektur schlage, je nach Komponenten, schnell mit 20'000 bis 60'000 Franken zu Buche, sagt Lunger. Die Planung und Durchführung eines solchen Eingriffs ist sehr aufwendig: Es braucht eine individuelle digitale Planung mit 3D-gedruckten Schnittschablonen für Präzision, Sicherheit und nicht sichtbare Narben. In Basel ist immer ein interdisziplinäres Team involviert.

Nicht-invasive Option

Deswegen will Lunger in einer wissenschaftlichen Studie herausfinden, ob sich das Gesicht von Transmenschen auch mit nicht-invasiven Methoden zufriedenstellend anpassen lässt. Dabei setzt er Unterspritzungen mit Botulinumtoxin und Hyaluronsäure ein. Vereinfacht gesagt werden dabei die Proportionen des Gesichts durch Hinzufügen von Volumen modelliert − im Gegensatz zur Chirurgie, wo eher reduziert wird. «Diese Behandlungen sind ungleich günstiger als eine Operation und weniger risikobehaftet», so Lunger. Zudem seien die Techniken schon seit Jahrzehnten in der ästhetischen Medizin im Einsatz und haben sich als sehr sicher erwiesen.

Für die Studie mit dem Titel FAITH (für Face Attunement Injections Improving Transgender Health) will das Team je zwanzig Transfrauen und Transmänner rekrutieren. Voraussetzung ist, dass die Personen unter anderem volljährig sind und eine psychiatrische Diagnose der Gender Dysphorie vorweisen können. Etwa die Hälfte der angestrebten Anzahl an Teilnehmenden hat bis im September 2025 bereits die nicht-invasive Angleichung erhalten.

Das Studienteam ermittelt den Effekt der Feminisierung oder Maskulinisierung jeweils drei und neun Monate später: Anhand von validierten Fragebögen ermitteln die Forschenden, ob sich die Selbstwahrnehmung verbessert hat. Zudem prüft eine KI anhand von Fotos der Studienteilnehmenden, als welches Geschlecht das Gesicht von anderen Menschen gelesen wird.

Auch zum ‹Ausprobieren›

Neben den geringeren Kosten hat die nicht-invasive Behandlung noch ein weiteres Merkmal: Sie ist reversibel. Botulinumtoxin verliert etwa nach vier bis sechs Monaten seine Wirkung. Auch Hyaluronsäure wird nach einigen Monaten bis wenigen Jahren vom Körper abgebaut oder lässt sich durch ein Enzym auflösen.

Sollten sich die positiven Effekte der nicht-invasiven Behandlung auf die Dysphorie bestätigen, wäre damit eine zusätzliche Therapieoption geschaffen – etwa, wenn die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen oder die Person nicht für einen operativen Eingriff geeignet ist.

«Transmenschen können durch eine Injektion auch ‹ausprobieren›, wie sich das anfühlt und ob eine Anpassung des Gesichts für sie das Richtige ist», so Lunger. Falls ja, müssen die Injektionen mit Botulinumtoxin und Hyaluronsäure allerdings aufgefrischt werden.

Lunger betont, dass die Idee dahinter nicht ist, das Gesicht zu verschönen. Vorher- und Nachher-Bilder seiner Patientinnen und Patienten illustrieren, dass es nur um kleine Änderungen geht, die trotzdem eine grosse Wirkung auf die Wahrnehmung des Geschlechts haben. Ein positives Ergebnis der Studie – so hofft Lunger – könnte auch dazu beitragen, dass Krankenkassen die Kosten für eine Behandlung zur Anpassung der Gesichtszüge generell übernehmen. Denn auf lange Sicht liessen sich damit vielleicht Gesundheitskosten einsparen.

Studien zum Effekt von chirurgischen Gesichtsangleichungen zeigen nämlich, dass Transmenschen danach generell eine bessere Lebensqualität haben. Sie benötigen beispielsweise weniger psychiatrische Sitzungen und nehmen weniger Antidepressiva ein. «Wenn die Gedanken nicht dauernd um die Geschlechtswahrnehmung kreisen, so bleibt auch mehr Kraft für soziales und berufliches Engagement», so Lunger.

Alexander Lunger ist Oberarzt am Universitätsspital Basel und hat im Innovations-Focus Geschlechtervarianz den Bereich geschlechtsangleichende Gesichtsoperationen aufgebaut. An der Universität Basel ist er in die Lehre involviert.

Podcast Unisonar

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (November 2025).