Der Tod ist nicht das Ende.

Text: Christoph Dieffenbacher

Untergang und Neuanfang prägten Religion und Kultur im Alten Ägypten. Rituale boten Sicherheit in Phasen des Umbruchs wie beispielsweise am Lebensende.

Jeden Tag und jede Nacht dasselbe Drama: In der Vorstellung der Menschen im Alten Ägypten fährt der Sonnengott Ra tagsüber mit einer Barke über den Himmelsbogen und durchquert nachts das Wasser der Unterwelt. Hier hat er den Schlangengott der Finsternis und des Chaos im Kampf zu töten. Erst dann kann Ra wieder zum Himmel zurückkehren, um der Welt am Morgen Licht und Leben zu bringen.

«Stete Wiederholungen und Kontinuität zählten in dieser Hochkultur zu den wichtigen Werten», sagt die Ägyptologin Sandrine Vuilleumier vom Departement Altertumswissenschaften der Universität Basel. Sogar wenn ein göttlicher Feind vernichtet wurde, stirbt er nicht wirklich, so die Idee – denn seine Weiterexistenz sollte die Fortsetzung des Zyklus garantieren.

Wie für die Tage galt dies auch für die Jahreszeiten: So wurde das jährliche Nil-Hochwasser im Sommer regelmässig mit Hoffen und Bangen erwartet und als Beginn eines neuen Jahrs gefeiert. Vom Wasser hing die Landwirtschaft im gesamten Pharaonenreich ab – und damit das Überleben seiner Bevölkerung.

Zeiten von Übergängen und Umbrüchen galten im Alten Ägypten als unsicher und gefährlich, wie Vuilleumier erklärt. Der gewohnte Kreislauf wurde für einen Moment angehalten. Fragen stellten sich: Was kommt jetzt, wie wird es weitergehen, steht gar das Ende der Welt bevor? In solchen Situationen gab es Lösungen: Riten und Zeremonien, die Halt und Sicherheit bieten sollten.

Reise ins Jenseits

Auch Leben und Sterben waren einem ewigen Kreislauf unterworfen. «Der Tod bedeutete nicht das definitive Ende, sondern war der Anfang von etwas Neuem», beschreibt die Wissenschaftlerin diese Vorstellung: «Auf die spätere Reise ins Jenseits mussten sich die Menschen bereits im Leben vorbereiten.» Zudem brauchte es für ein Weiterleben mehrere Bedingungen.

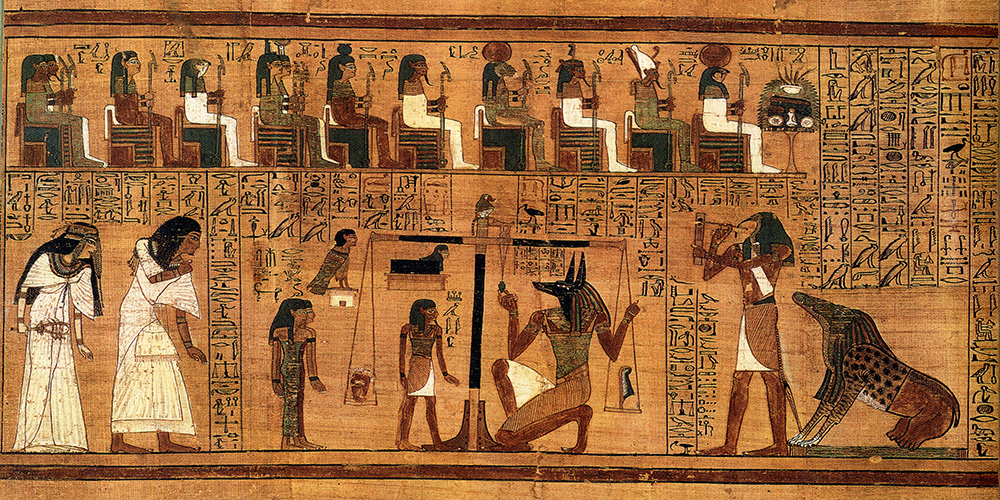

So war es notwendig, dass die Verstorbenen einen unversehrten Körper aufwiesen. Dafür wurden sie vor der Grablegung ihrer Eingeweide entledigt, mit Salz getrocknet, mit Balsam und Bändern mumifiziert und mit Proviant und anderen Beigaben ausgestattet. Als Nächstes hatten sie ihr Herz vor dem Gericht von Totengott Osiris auf die Waagschale zu legen. Das Herz sollte leichter sein als die Feder der Göttin Ma’at. Erst nach bestandener Prüfung konnten die Toten ins Jenseits weiterreisen. Hier gab es fruchtbare Felder, doch es drohten auch Monster und Ungeheuer, wie Vuilleumier konstatiert: «Nicht alles im Jenseits war perfekt.»

Zaubersprüche und Beschwörungsformeln

Funeräre Rituale, also Begräbnisrituale im griechisch-römischen Altägypten (etwa 300 v. Chr. bis 200 n. Chr.), sind das Spezialgebiet der Forscherin. Sie übersetzt und analysiert Texte auf Papyrus, wie sie den Toten ins Grab mitgegeben wurden: Gebete, Zaubersprüche, Beschwörungsformeln, Anweisungen und sogar Landkarten für das Jenseits. Das alles sollte den Verstorbenen als Hilfe und Orientierung für die Reise ins unbekannte Reich dienen.

«In Ausgrabungsstätten stehe ich selten mit Schaufel und Kelle, sondern eher mit technologischen Geräten», sagt die Westschweizerin. In Ägypten verbringt sie rund zwei Monate im Jahr, um die farbigen Szenen und zahlreichen Hieroglyphen eines kleinen Tempels in Deir el-Medina zu untersuchen. In der Regel arbeitet sie mit Papyri in Museen und Archiven und besucht Sammlungen in anderen Ländern. Durch die Digitalisierung und Methoden, die künstliche Intelligenz anwenden, sei heute vieles einfacher zugänglich, meint sie. Doch die Originalquellen und ihre Materialität dürften nicht vernachlässigt werden.

Nicht nur auf individueller Ebene, auch in der politischen Geschichte Altägyptens gab es Zeiten von Wechseln und Umbrüchen. Wenn ein Pharao oder eine Pharaonin starb, wurden für die Nachfolge aufwendige Krönungszeremonien und Volksfeste organisiert: Die neue Herrschaft wollte ihre Zeit mit Eroberungen, Expeditionen und majestätischen Bauten prägen, ohne jedoch die Vorstellung einer idealisierten Vergangenheit aufzugeben, an die angeknüpft werden sollte.

Versunkene Wüstenstadt

Es gibt jedoch auch Gegenbeispiele. Kein Interesse an der Tradition hatte etwa ein berühmtes Königspaar um 1350 v. Chr.: Echnaton und Nofretete brachen radikal mit der Geschichte und warfen die alte Götterordnung um. In Theben (Luxor), der damaligen Hauptstadt des Pharaonenreichs, schafften sie den Kult um den Hauptgott Amun ab und riefen als neuen den Gott Aton aus. Nicht genug: Das Paar verliess die Residenz mit dem gesamten Hofstaat, um die neue Hauptstadt Achet-Aton (Amarna) auf einem Stück Wüste zu gründen.

«Doch dieser Neubeginn war nur vorübergehend», berichtet Vuilleumier: Tutenchamun, der Sohn von Echnaton und Nofretete, zog samt seinem Hof nach Theben zurück, wo er den alten Hauptgott reaktivierte. Die Stadt Achet-Aton wurde aufgegeben und versank wieder im Sand. Erst gut drei Jahrtausende später stiessen Archäologinnen und Archäologen auf die Überreste der noch unfertigen Anlage – Zeugnisse eines Anfangs, der ein frühes Ende fand.

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (November 2025).