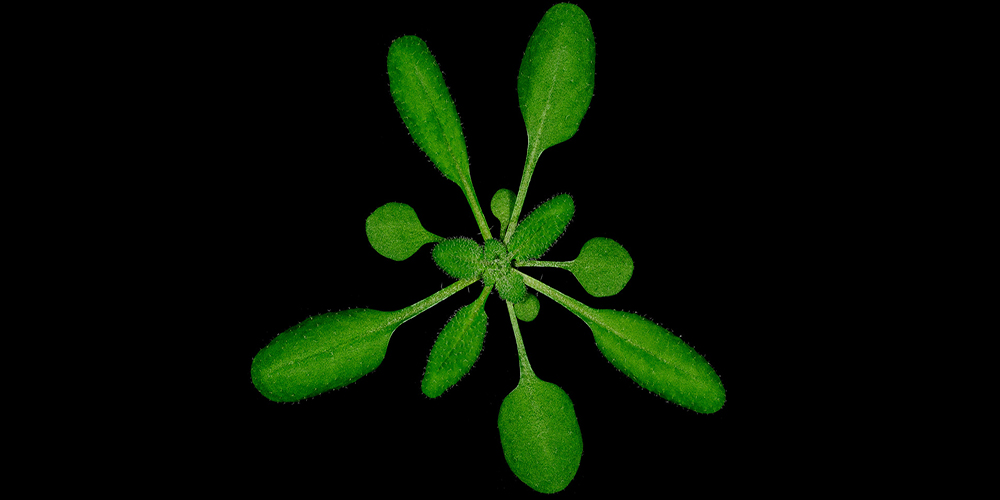

Alle Organismen können verletzt werden. Aber was passiert eigentlich, wenn eine Pflanze verletzt wird? Wie kann sie heilen und Infektionen vermeiden? Über die Mechanismen der Wundreaktion bei Pflanzen berichtet ein internationales Forschungsteam von der Universität Basel und der Universität Gent in der Fachzeitschrift «Science». Die Erkenntnisse über das pflanzliche Immunsystem kann für neue Ansätze im nachhaltigen Pflanzenbau genutzt werden.

Wir alle benutzen täglich Listen, wenn wir kommunizieren. Der Linguist Philipp Dankel beschäftigt sich in seiner Forschung mit gesprochenen Listen und erklärt in einem Gespräch, weshalb und wie wir Listen in der mündlichen Alltagskommunikation brauchen.

Seit Langem wird angenommen, dass Stress zum Krebswachstum beiträgt. Forschende von Universität Basel und Universitätsspital Basel haben nun die molekularen Mechanismen aufgedeckt, die Brustkrebsmetastasen mit erhöhten Stresshormonen verbinden. Weiter haben sie herausgefunden, dass synthetische Derivate von Stresshormonen, die häufig als entzündungshemmende Mittel in der Krebstherapie eingesetzt werden, die Wirksamkeit der Chemotherapie verringern können. Diese Ergebnisse basieren auf Modellen menschlichen Ursprungs in Mäusen und könnten sich auf die Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs auswirken. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift «Nature».

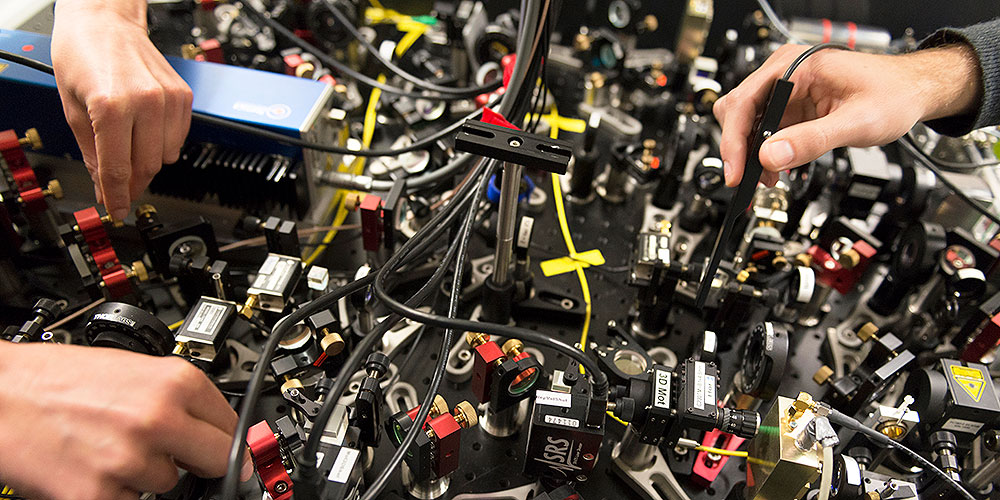

Werden eine hauchdünne Graphen- und eine Bornitridschicht leicht verdreht übereinandergelegt, verändern sich dadurch deren elektronische Eigenschaften. Physiker der Universität Basel haben nun erstmals gezeigt, dass eine Verdrehung auch bei einem dreilagigen Sandwich aus Kohlenstoff und Bornitrid zu neuen Materialeigenschaften führt. Das vergrössert den Katalog an möglichen synthetischen Materialien erheblich, berichten die Forscher in der Wissenschaftszeitschrift «Nano Letters».

Am European Campus wird das internationale Doktoratsprogramm «Quantum Science and Technologies at the European Campus» (QUSTEC) errichtet.

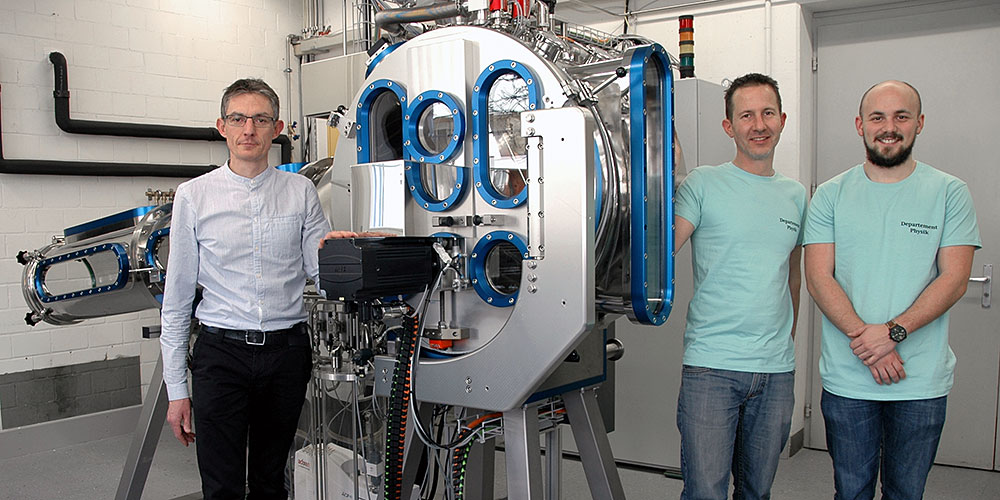

Forschende des Departements Physik an der Universität Basel produzieren metallische Gläser für das Unternehmen Endress+Hauser. Diese Zusammenarbeit, die vor rund 30 Jahren begann, ist für beide Seiten vorteilhaft.

Anhand der Notizen, welche die betreuenden Fachkräfte über Psychiatriepatienten anfertigen, lässt sich eine drohende Zwangsmassnahme bereits im Voraus erkennen – möglicherweise auch durch automatisierte Textanalyse.

Im Baselbiet steigt der Anteil älteren Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamtbevölkerung besonders stark an. Forschende der Universität Basel beginnen im März mit einer Befragung von 29'000 Seniorinnen und Senioren, die zeigen soll, welche Bedürfnisse und Präferenzen älterer Menschen in Bezug auf das Leben im Alter haben.

Schweizer Haushalte investieren weniger in energieeffiziente Geräte, als für das Erreichen der Energieziele optimal wäre. Und zwar sogar dann, wenn die energieeffizienten Geräte niedrigere Kosten über die gesamte Lebensdauer aufweisen. Weshalb dies so ist und wie man diese Energieeffizienzlücke verringern kann, zeigt ein White Paper des Forschungszentrums SCCER CREST, bei dem die Universität Basel Leading House ist.