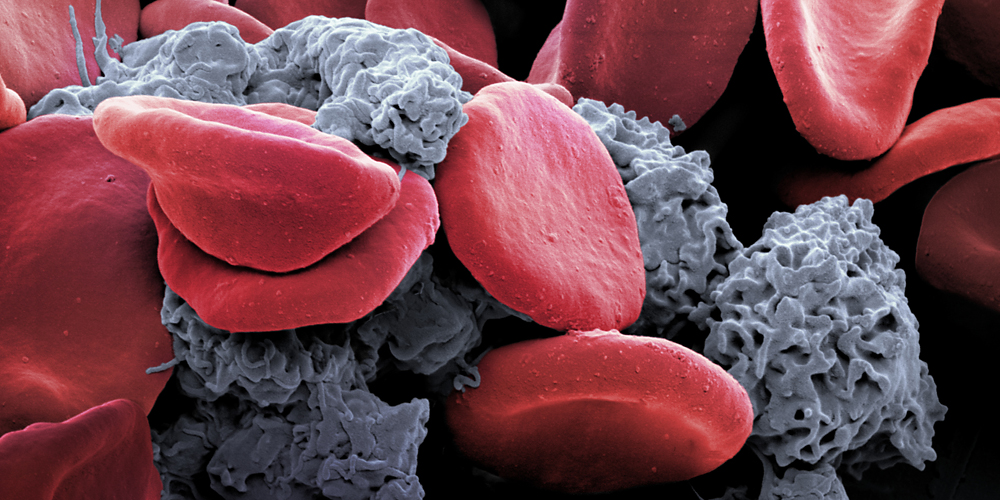

Eine Vielzahl von Krebspatienten leidet infolge ihrer Krebserkrankung an Blutarmut und infolge dessen an Müdigkeit, Trägheit und eingeschränktem Leistungsvermögen. Medikamentös lässt sich diese Blutarmut langfristig schlecht therapieren. Forschende der Universität Basel konnten nun zeigen, was die Anämie auslöst und dass sie sich durch Sport lindern lässt.

Die Biotechfirma T3 Pharmaceuticals, ein Spin-off der Universität Basel, wurde mit dem Swiss Economic Award 2021 in der Kategorie Hightech/Biotech ausgezeichnet. Das Start-up ist auf dem Gebiet der Immunonkologie tätig und entwickelt eine auf lebenden Bakterien basierende Krebstherapie.

Warum installieren Menschen eine Corona-Warn-App auf ihrem Handy - oder nicht? Dem gingen Forschende der Abteilung Economic Psychology an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel nach. Das Fazit: Selbstschutz und technisches Verständnis sind wichtiger als der Schutz anderer.

Knorpelzellen aus der Nasenscheidewand können nicht nur Knorpelschäden im Knie reparieren helfen. Sie können auch der chronisch entzündlichen Gewebeumgebung bei Arthrose standhalten und der Entzündung sogar entgegenwirken, wie Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel berichten.

Die Buntbarsche im afrikanischen Tanganjikasee sind sehr vielfältig – auch bezüglich der Geschlechtschromosomen. Diese änderten sich im Verlauf der Evolution der Fische extrem häufig und können, je nach Art, vom Typ XY oder ZW sein. Das berichtet ein Forschungsteam der Universität Basel und des Forschungsmuseums Koenig in Bonn in der Fachzeitschrift «Science Advances».

Nicht immer töten Viren die befallenen Körperzellen. Forschende der Universität Basel haben in Versuchen mit Mäusen festgestellt, dass Zellen über Selbstheilungskräfte verfügen, um Viren zu eliminieren. Jedoch tragen sie langfristige Veränderungen davon. Die Erkenntnisse liefern womöglich einen Hinweis darauf, warum geheilte Hepatitis-C-Patienten noch jahrelang anfällig für Leberkrebs sind.

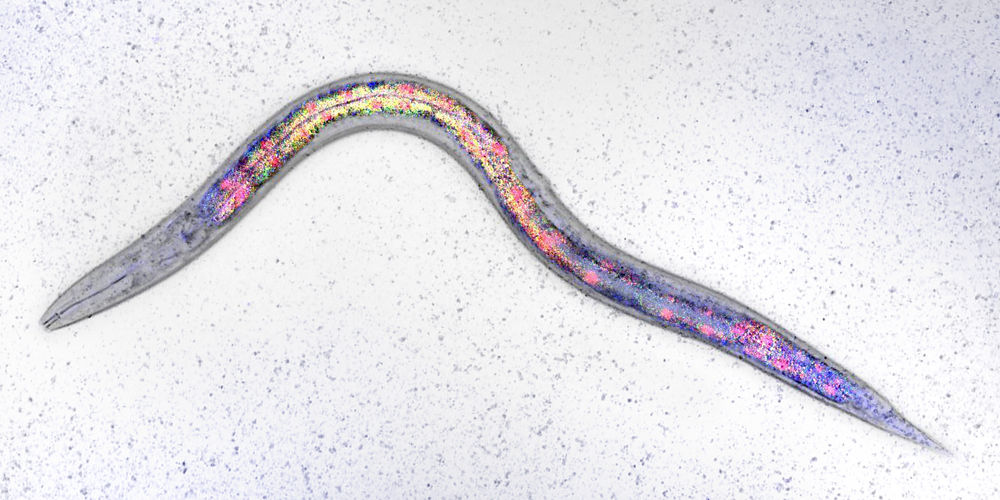

Der Cholesterinspiegel in der Zelle ist entscheidend für deren Fettregulation und damit für den Fettstoffwechsel des gesamten Organismus. Dies hat ein Forschungsteam der Universität Basel nun nachgewiesen. Das Team konnte zeigen, dass ein bestimmter Rezeptor das Level des Cholesterins in der Zelle steuert und damit den Fettstoffwechsel für das Lebewesen insgesamt.

Welche Wertvorstellungen führen ab 1945 dazu, dass Jugendliche in der Region Basel ins Heim müssen? Damit befasst sich ein Dissertationsprojekt an der Universität Basel. Es arbeitet die Geschichte auf und will so auch Lehren aus der Vergangenheit für heute ermöglichen.

Luft statt Blut: Forschende der Universität Basel haben eine neue Testmethode entwickelt, um die Therapieerfolge von Epilepsie-Patienten zu messen. Davon versprechen sie sich eine präzisere Reaktionsmöglichkeit bei der Behandlung der Krankheit.