Sprachhistorische Detektivarbeit.

Text: Noëmi Kern

Bisher war die Geschichte des Albanischen unergründlich. Ein Projekt an der Universität Basel will dies ändern. Die Spurensuche gibt auch Hinweise auf soziale und kulturelle Entwicklungen.

Albanisch ist ein Sonderfall. Die meisten Sprachen auf dem Balkan sind slawischen Ursprungs, Albanisch bildet jedoch einen eigenen Zweig des Indogermanischen, von dem die meisten europäischen Sprachen abstammen. Es ist neben Griechisch und den romanischen Varietäten der einzige direkte Nachkomme jener Sprachen, die bereits in der Antike auf dem Balkan verbreitet waren.

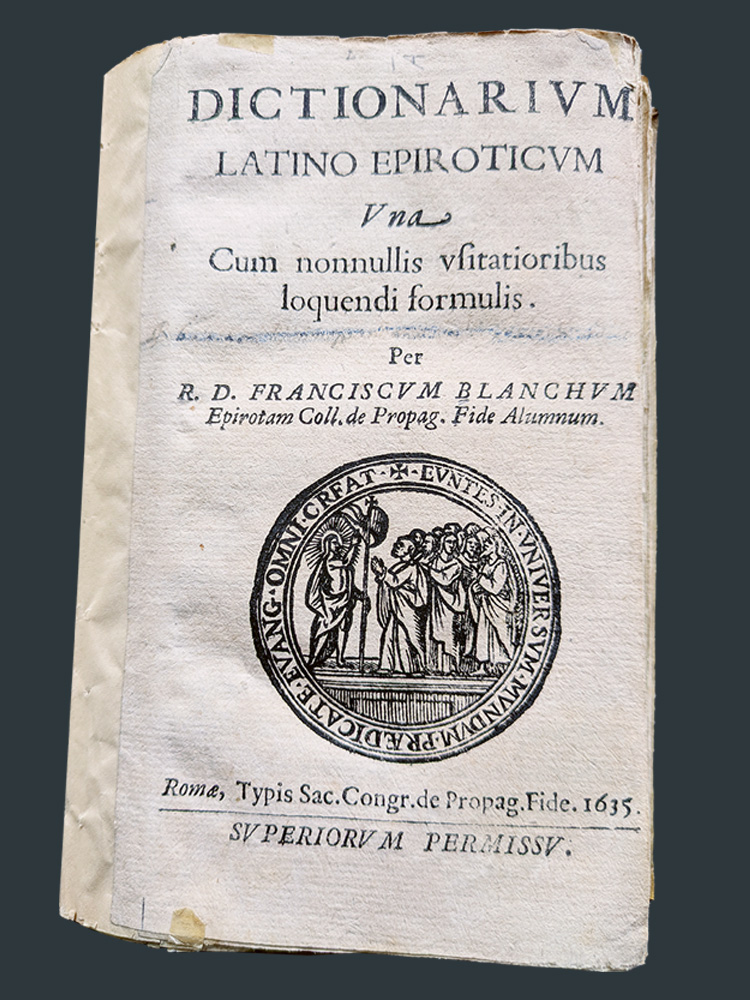

Während Latein und Altgriechisch gut dokumentiert und erforscht sind, weiss man über das Albanische zur Römerzeit bisher jedoch relativ wenig. Das hat mit der Quellenlage zu tun: Es gibt keine albanischen Schriftstücke, die davon zeugen, wie die Sprache vor 1500 bis 2000 Jahren aussah. Der älteste bekannte Text in albanischer Sprache stammt aus dem Jahr 1555. Zum Vergleich: Homers Epen «Ilias» und «Odyssee» werden auf das 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus geschätzt und sie sind damit bei Weitem nicht die ältesten überlieferten Texte.

Die meisten altalbanischen Texte sind der Wissenschaft erst seit dem 20. Jahrhundert bekannt, von manchen gibt es bis heute keine Übersetzung. «Ein breiteres wissenschaftliches Interesse an diesen Texten und der albanischen Sprache entwickelte sich erst in den letzten zwei Jahrzehnten und der Kreis der Forschenden, die sich damit befassen, ist klein», weiss Michiel de Vaan. Er ist Universitätsdozent für historisch-vergleichende Sprachwissenschaft am Departement Altertumswissenschaften der Universität Basel und leitet das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Forschungsprojekt «The Albanian Language in Antiquity».

Dass die frühesten bekannten Texte relativ jung sind, erstaunt ihn nicht: Bis weit ins 19. Jahrhundert war die albanische Bevölkerung eine Hirten- und Bauerngesellschaft, die wenig Schrifttum brauchte. «Man weiss deshalb nicht genau, wie die Sprache in der Antike und im Mittelalter aussah.» Das will er mit seiner Forschung ändern und herausfinden, wie Uralbanisch aussah. «Das geht nur indirekt, indem wir die Entwicklung des Albanischen seit der Römerzeit mittels linguistischer Rekonstruktion nachvollziehen», sagt der Sprachforscher.

Ausgangspunkt für ihn und seine Forschungsgruppe sind die besagten altalbanischen Texte aus dem 16. Jahrhundert. Das älteste bekannte Buch hat einen christlichen Hintergrund: Es enthält Gebete und Bibelabschnitte aus dem Alten und Neuen Testament, die der Priester Gjon Buzuku ins Albanische übersetzt hat. «Literarisch ist das Werk nicht besonders spannend. Wir kennen aber den Inhalt der biblischen Ausgangstexte sehr gut und wissen daher, was der altalbanische Text aussagen soll», so de Vaan.

Blick über den Tellerrand

Sprachen haben jeweils einen Kernwortschatz, der zentrale Verben, Pronomina, Körperteile, Verwandtschaftsbezeichnungen und Ähnliches umfasst. Viele weitere Wörter stammen aus anderen Sprachen, im Fall von Altalbanisch insbesondere aus dem Latein, aber auch aus Altgriechisch, Slawisch oder Türkisch. Diese Lehnwörter geben Aufschluss über die Gebiete, in denen sich die Menschen bewegten, und über den Austausch zwischen verschiedenen Gesellschaften. Je näher der Kontakt, desto grösser der sprachliche Einfluss.

Im Uralbanischen ist der altgriechische und lateinische Wortschatz besonders umfangreich. «Die Lehnwörter aus dem Altgriechischen lassen eher auf einen Handelskonsakt schliessen als auf eine Durchmischung der Bevölkerung im Alltag», erklärt der Sprachwissenschaftler. Anders sieht es mit Blick auf das Lateinische aus: «Latein war um die Zeitenwende die meistgesprochene Sprache auf dem nördlichen Balkan. Die Überschneidungen des Wortschatzes mit dem Uralbanischen sind derart gross, dass die Menschen beinahe zweisprachig gewesen sein müssen», weiss der Sprachforscher.

Jede Sprache ist eine Art, die Welt zu sehen.

Andererseits finden sich im Frührumänischen Entlehnungen aus dem Uralbanischen. So nähern sich die Forschenden Stück für Stück dieser Sprache aus vergangenen Zeiten an. Das ist auch sozial- und kulturwissenschaftlich interessant. «Jede Sprache ist eine Art, die Welt zu sehen. Die enthaltenen Wörter geben Hinweise darauf, womit die Menschen in Berührung kamen und was sie beschäftigte», sagt Michiel de Vaan. «Und so bekommen wir also über sprachliche Betrachtungen ein besseres Bild der damaligen Lebensrealitäten auf dem Balkan.» Die Erkenntnisse zum Uralbanischen seien zudem auch relevant für die griechische, lateinische, romanische und indogermanische Sprachwissenschaft.

Muster als Fährte

Neben dem Wortschatz vergleichen die Forschenden auch die Grammatik des Altalbanischen mit anderen indogermanischen Sprachen in dieser Region. So lassen sich Muster feststellen, wie sich eine Sprache veränderte. Zum Beispiel findet man in verschiedenen auf dem Balkan gesprochenen Sprachen ganz ähnliche Vokalsysteme mit etwa fünf bis sieben unterschiedlichen Vokalen. Deutsch, Englisch und Französisch haben hingegen zwischen 12 und 15 Vokale. Auch Wortformen oder die Art, wie Verben konjugiert werden, verändern sich über die Jahre und legen so Schichten der Sprachentwicklung frei.

Aufgrund von solchen Phänomenen versuchen die Forschenden, das Uralbanische zu rekonstruieren. Das bleibt trotz aller Hinweise schwierig und letzten Endes lässt sich nicht beweisen, wie die Sprache in der Antike tatsächlich klang. Die Forschenden können nur Annahmen treffen, die sich mangels Schriftzeugnissen nicht verifizieren lassen. «Wir haben noch viele Fragezeichen. Obwohl wir sie kaum alle auflösen können, freuen wir uns über jeden neuen Einblick in die Sprachentwicklung», sagt Michiel de Vaan.

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (November 2025).