Ein Diamant als Quantensensor.

Text: Andreas Lorenz-Meyer

Mit seiner hochpräzisen Technologie eröffnet das Basler Start-up Qnami neue Einblicke in Materie und Computerchips – und damit Chancen für die Computer der Zukunft.

Die Universität Basel betreibt internationale Spitzenforschung zu den Grundlagen der Quantentechnologien. Aus dieser Arbeit entstehen nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch konkrete Anwendungen. Ein Beispiel dafür ist Qnami, ein Spin-off der Universität Basel, das sich auf Quantensensorik spezialisiert hat. Das Kernprodukt des Unternehmens ist ein Quantenmikroskop: ein Instrument für Messungen im Nanobereich, das sich für die Bildgebung beispielsweise in den Lebenswissenschaften, der Materialwissenschaft oder der Nanoelektronik und -technologie eignet.

Das Start-up wurde 2017 von Patrick Maletinsky, Georg-H.-Endress-Stiftungsprofessor am Departement für Physik, und Mathieu Munsch, ehemaliger Postdoktorand in der Gruppe von Richard Warburton an der Universität Basel, gegründet. Beide sind Experten für experimentelle Quantenphysik und Quantentechnologien: Maletinsky forschte über 20 Jahre lang auf dem Gebiet der Quantensensoren, zunächst während seiner Promotion an der ETH Zürich und anschliessend als Postdoc an der Harvard University.

Die Technologie von Qnami basiert auf den Forschungsarbeiten, die er damals durchgeführt hat. Vor der Gründung von Qnami war Mathieu Munsch ein äusserst produktiver Forscher mit langjähriger Erfahrung in Quantenphysik und -technologien. Zudem hat er zur strategischen Agenda der europäischen Förderinitiative «Quantum Flagship» beigetragen, die Grundlagenforschung im Bereich Quantentechnologien finanziert.

Ein nützlicher Makel

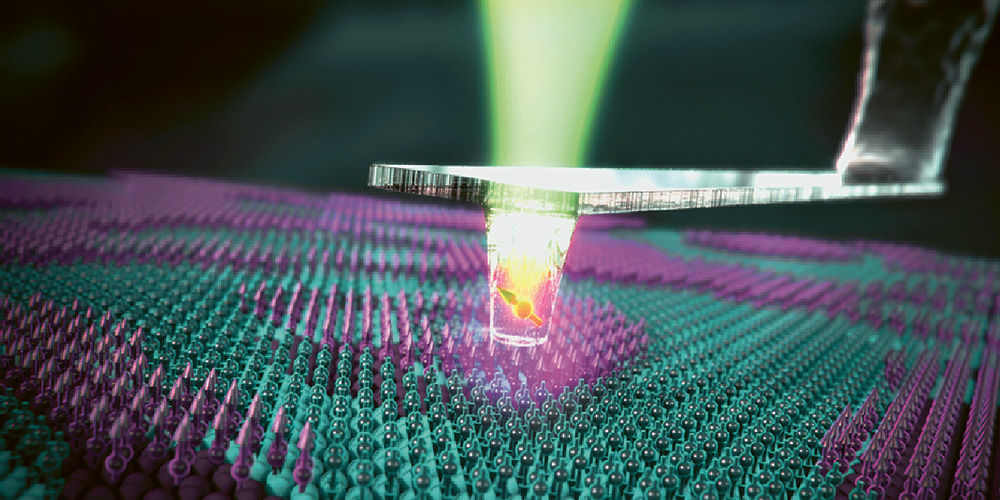

Eine von Qnami entwickelte Schlüsseltechnologie, die heute das Flaggschiffprodukt des Unternehmens bildet, besteht aus einem Rastersondenmikroskop, das mit einer winzigen, scharfen Diamantspitze als lokale Sonde ausgestattet ist. Diese Spitze, die Qnami unter Verwendung moderner Reinraumtechnologie herstellt, beherbergt einen einzelnen Elektronenspin – eine Art «Kompassnadel» im atomaren Massstab. Der Spin befindet sich in einem Gitterdefekt – einer künstlich hergestellten «Fehlstelle» im Diamantgitter, die als Stickstoff-Vakanz-Zentrum bezeichnet wird. «Dieser Defekt ist unser Quantensensor», erklärt Patrick Maletinsky. «Dank seiner Quanteneigenschaften kann er physikalische Grössen mit höchster Präzision messen, und aufgrund seiner aussergewöhnlichen Kleinheit von der Grösse eines einzelnen Atoms kann er dies mit einer Auflösung im Nanobereich tun.»

Wie genau funktioniert das? Das zu messende Objekt – beispielsweise ein Computerchip – wird unter die Diamantspitze gelegt, die dann in einem konstanten Abstand von wenigen Nanometern darübergleitet. Der durch den Spin des Stickstoff-Leerstellen-Zentrums gebildete atomare «Kompass» wird dann durch Licht und Mikrowellen angeregt, um die winzigen Magnetfelder zu messen, die etwa durch den Strom in den Leiterbahnen erzeugt werden. Gleichzeitig erhält die Spitze ein Bild der 3D-Topografie des Chips, indem sie ähnlich wie eine Nadel auf einem Plattenteller darüber rastriert. Das Ergebnis sind zwei perfekt übereinanderliegende Bilder: eine dreidimensionale Karte der Chipstruktur und eine Karte seiner magnetischen Streufelder. Die Bilder haben eine erstaunlich hohe Auflösung, sodass selbst kleinste Defekte oder Kurzschlüsse erkannt werden können.

Computer mit Spin

Bemerkenswert ist, dass die Quanteneigenschaften des Stickstoff-Vakanzzentrums auch bei Raumtemperatur stabil sind. «Wodurch sich unser Quantenmikroskop für eine Vielzahl von Anwendungen eignet», so Mathieu Munsch. Im industriellen Bereich arbeitet das junge Unternehmen beispielsweise mit dem belgischen Start-up Vertical Compute zusammen, das neue, leistungsfähigere Datenspeichergeräte auf Basis von M-RAM-Chips (Magnetic Random Access Memory) entwickelt – eine Technologie, die eine Effizienzsteigerung gegenüber aktuellen RAM-Architekturen verspricht. «Unsere Technologie liefert Informationen über die Datenspeichergeräte auf Einzelbit-Ebene, sogar während des Herstellungsprozesses», sagt Munsch. Dies hat den Vorteil, dass das Unternehmen nicht erst ein komplettes Gerät bauen muss, um es auf Fehler zu überprüfen. Die Analyse kann bereits viel früher im Produktionsprozess erfolgen, was die Entwicklung energiesparender Speichertechnologien erheblich beschleunigt.

Das Quantenmikroskop von Qnami wird auch in vielen Forschungseinrichtungen eingesetzt. Universitäten in Berkeley, Kalifornien, und Texas nutzen es im Bereich der Spintronik, einem Gebiet, das sich mit Computern der Zukunft befasst, die Informationen nicht mehr mithilfe des Elektronenflusses speichern und verarbeiten, sondern mithilfe des Elektronenspins – ein Bereich, der allgemein als «Spintronik» bekannt ist. Spintronische Geräte könnten in Zukunft eine deutliche Effizienzsteigerung gegenüber heutigen Technologien bringen, sodass viel mehr Daten auf kleinerem Raum gespeichert und verarbeitet werden können. Bevor solche spintronischen Bauelemente jedoch auf den Markt kommen können, ist noch viel Grundlagenforschung erforderlich, erklärt Patrick Maletinsky. Insbesondere müssen die magnetischen Eigenschaften von Spintronik-Medien viel besser verstanden und kontrolliert werden. Hier kommt die Basler Technologie ins Spiel: Sie wird in den USA eingesetzt, um neuartige Materialien wie Bismutferrit zu untersuchen, ein vielversprechender Kandidat für zukünftige spintronische Computerarchitekturen.

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (November 2025).