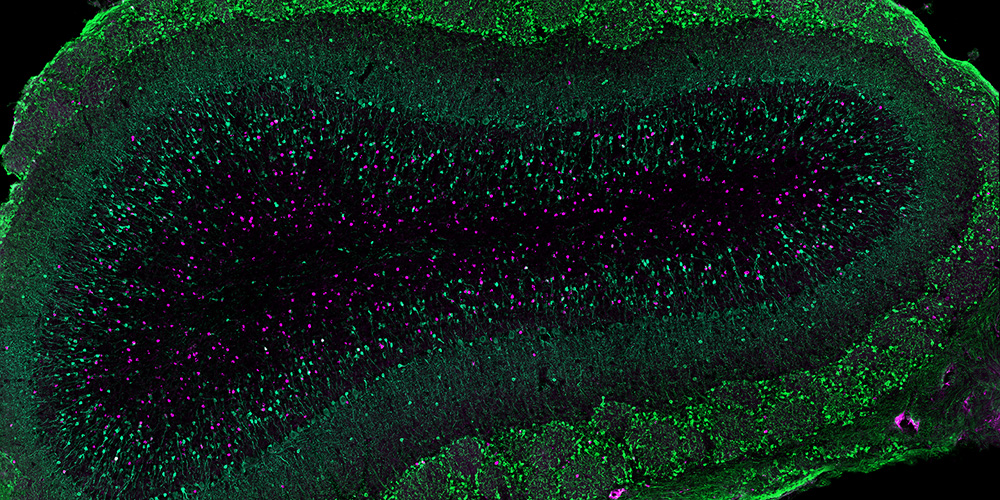

Bei Schwangerschaft und Mutterschaft wird das Gehirn umgebaut. Ein Forschungsteam der Universität Basel hat nun durch Versuche mit Mäusen herausgefunden, dass bestimmte Pools von Stammzellen im Gehirn während der Schwangerschaft aktiviert werden. In der Folge bilden sich spezifische Neuronen im Riechkolben und bereiten die Tiere auf die Mutterschaft vor, berichtet das Team im Fachjournal «Science».

Die Biotechfirma T3 Pharmaceuticals, ein Spin-off der Universität Basel, wird vom deutschen Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim übernommen. T3 Pharma hat eine neuartige Technologie entwickelt, die lebende Bakterien verwendet, um therapeutische Proteine an Krebszellen und die Mikroumgebung von Tumoren zu liefern.

Strichartige Zeichnungen in einer Höhle im französischen La Roche-Cotard stammen vom Neandertaler. Das zeigen jüngste Forschungsarbeiten der Basler Archäologin Dorota Wojtczak zusammen mit einem Forschungsteam aus Frankreich und Dänemark.

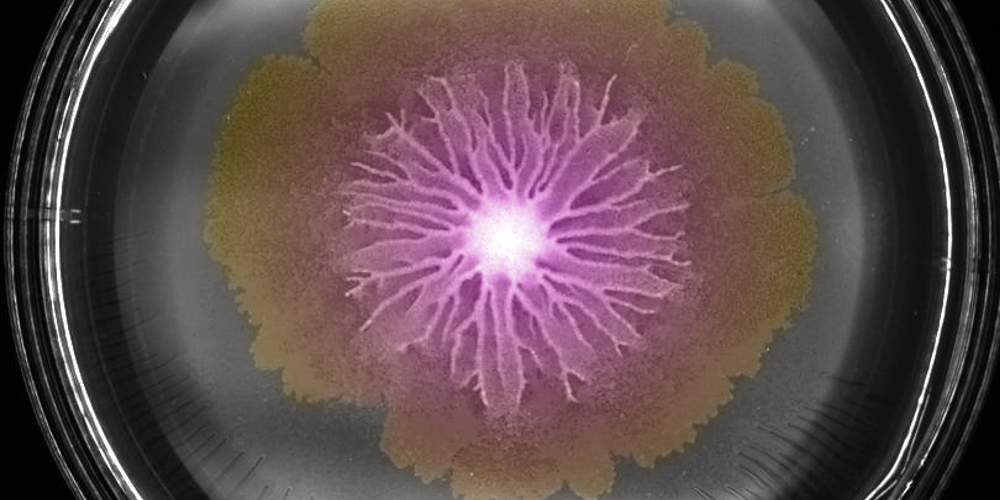

Bakterien leben nicht nur in Gemeinschaften. Sie kooperieren dabei sogar miteinander und versorgen sich gegenseitig über Generationen hinweg mit Nährstoffen. Dies konnten Forschende der Universität Basel nun erstmals mit Hilfe einer neu entwickelten Methode zeigen. Diese Methode ermöglicht es, die Genexpression während der Entstehung von Bakteriengemeinschaften über Raum und Zeit mitzuverfolgen.

Prof. Dr. Hendrik Scholl, Professor für Ophthalmologie an der Universität Basel und klinischer Leiter des Instituts für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel (IOB), wurde von der ungarischen Semmelweis-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen.

Wer mehr als drei Liter Flüssigkeit am Tag trinkt, könnte an einem seltenen Mangel eines Hormons leiden. Bei vielen ist es aber auch harmlose Gewohnheit. Eine Verwechslung ist allerdings fatal, weshalb Forschende untersucht haben, welcher Test eine zuverlässige Diagnose liefert.

Welchen Einfluss hat Handy-Strahlung auf die Qualität von Spermien? Ein Forschungsteam aus Genf und Basel hat eine grosse Studie zu diesem Thema durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen Effekte auf die Spermienkonzentration und die Gesamtzahl der Spermien.

Wie stark beeinflussen die Ideen von Mark Zuckerberg oder Elon Musk die heutige digitalisierte Ökonomie? Ein Wirtschaftssoziologe der Universität Basel hat Reden, Buchbeiträge und Artikel aus dem Umfeld des Silicon Valley analysiert und so einen neuen Geist des digitalen Kapitalismus nachgewiesen.

Wenn wir Verkehrsmittel nutzen, liefern wir den Transportunternehmen Informationen über unser Mobilitätsverhalten. Forschende der Universität Basel haben gemeinsam mit zwei Technologie- und Mobilitätsberatungsunternehmen untersucht, unter welchen Voraussetzungen sich diese Mobilitätsdaten besser nutzen liessen.