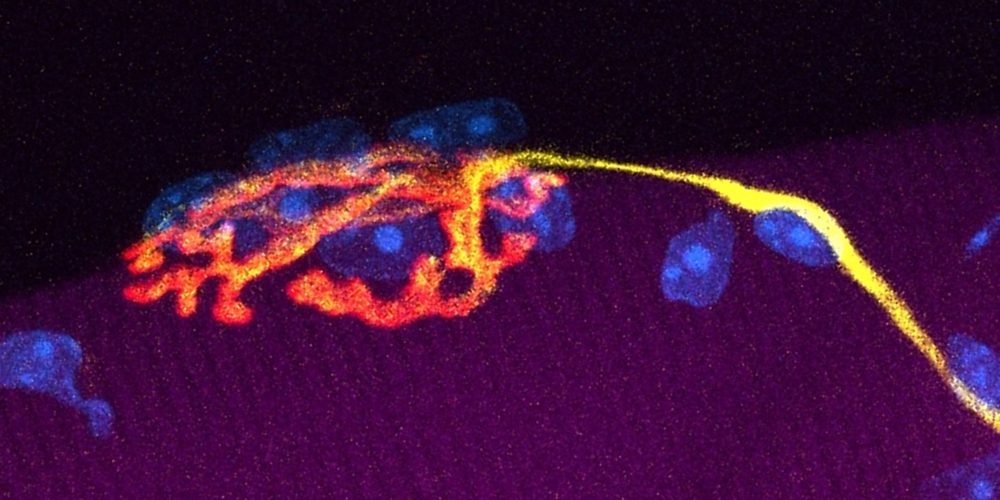

Damit wir uns bewegen können, müssen Nerven und Muskeln perfekt zusammenspielen. Forschende der Universität Basel haben nun in Mäusen zahlreiche Gene identifiziert, die für eine stabile Verbindung zwischen Muskel und Nerv sorgen. Die in «Nature Communications» veröffentlichte Studie liefert zudem wertvolle Hinweise für die Therapie von bislang unheilbaren Muskelkrankheiten.

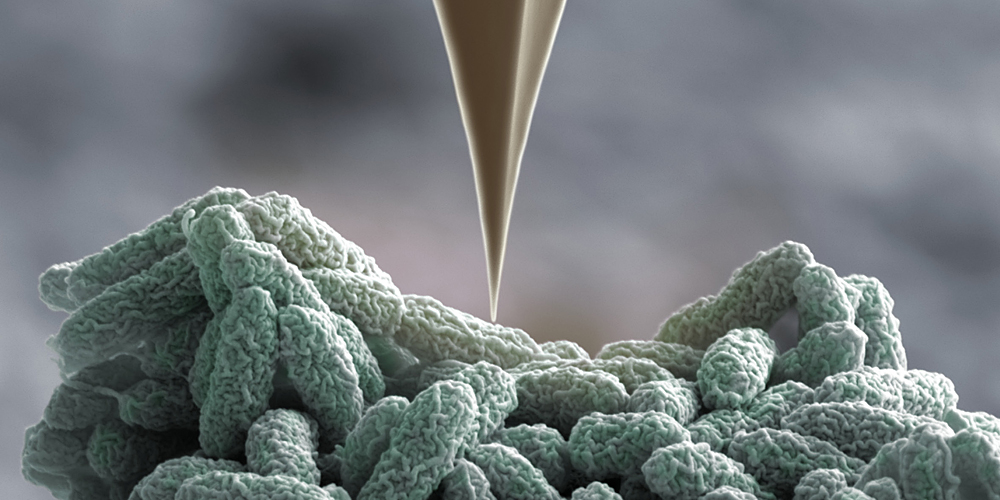

Einige Bakterien verwenden winzige Harpunen, um sich gegen Angriffe von Rivalen zu wehren. Forschende der Universität Basel haben Bakterien mit einer «Mini-Nadel» gestochen und so einen Angriff simuliert. Auf diese Weise konnten sie zeigen, dass die Bakterien ihre Nano-Waffe erst dann zusammenbauen und abfeuern, wenn ihre Zellhülle bei einem Angriff beschädigt wird.

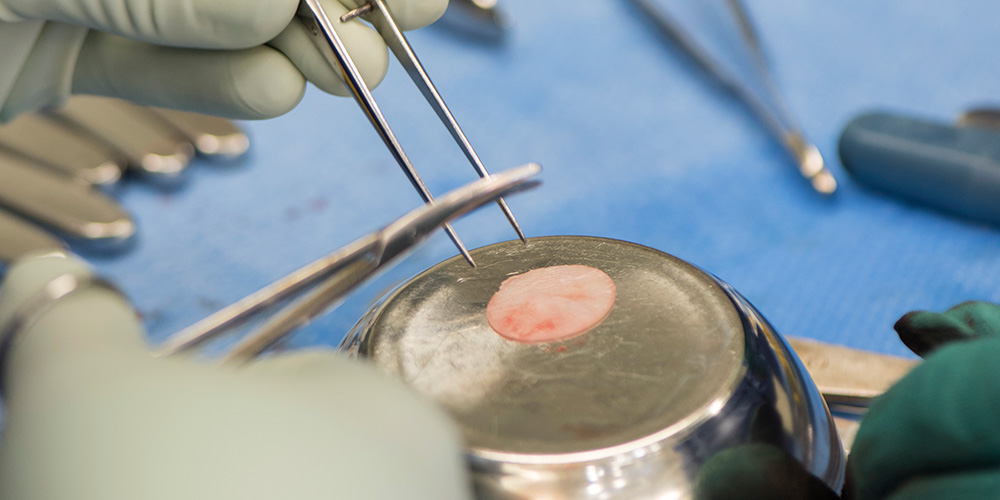

Schäden an Gelenkknorpeln sind schmerzhaft und schränken die Beweglichkeit ein. Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel entwickeln deshalb Knorpelimplantate aus Zellen der Nasenscheidewand. Eine aktuelle Studie zeigt, dass eine längere Reifezeit des gezüchteten Knorpels selbst bei komplizierten Knorpelverletzungen eine deutliche Verbesserung bringt.

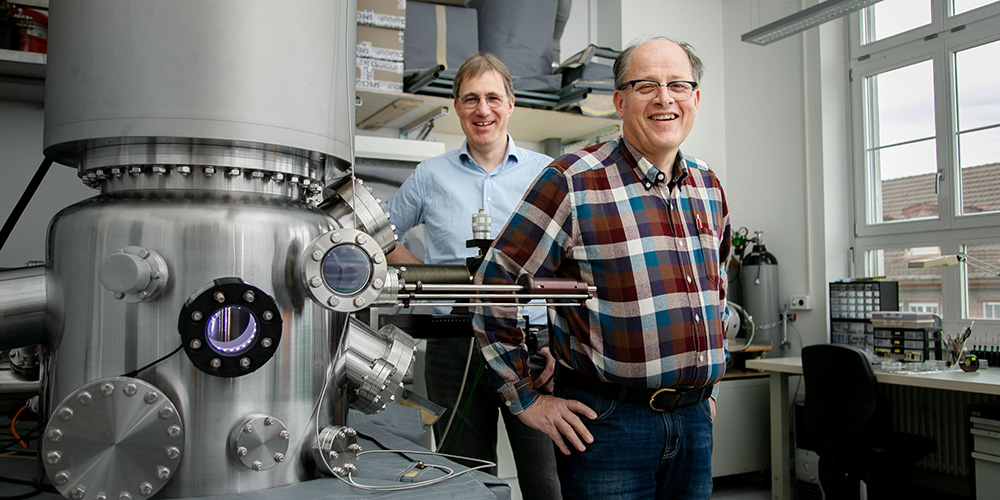

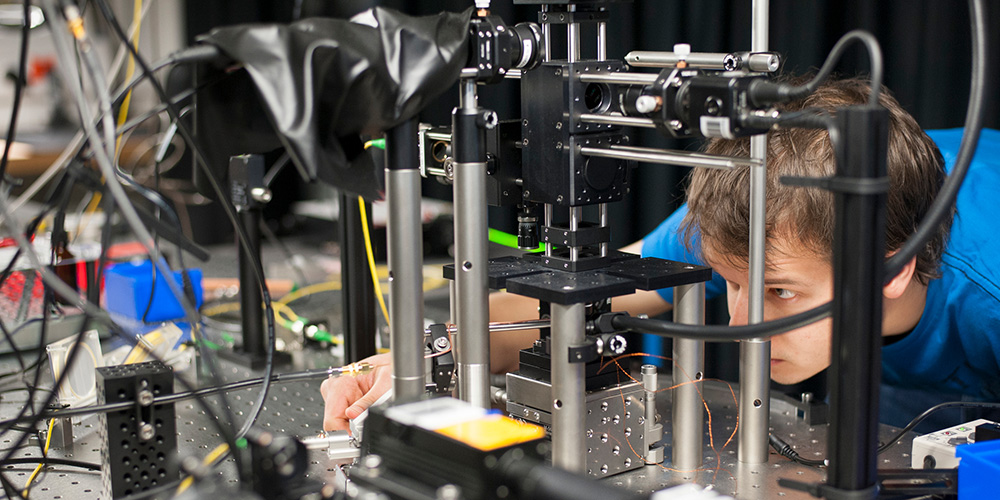

Die Universität Basel und die Universität Bern richten ein neues Forschungszentrum ein, um den Bau von supraleitenden Quanteneinheiten zu ermöglichen. Die Werner Siemens-Stiftung unterstützt das Projekt in den nächsten elf Jahren mit insgesamt 15 Millionen Franken.

Der russische Präsident Wladimir Putin schreibt die Vergangenheit um, wie es ihm passt: Im Vorfeld des Jahrestages des Sieges über NS-Deutschland erklärt er den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr zur Fortsetzung des heroischen Kampfs der Sowjetunion gegen die Nazis und den Westen. Forschende der Universität Basel ordnen diese Strategie ein.

Die Europäische Kommission hat den Antrag von Eucor – The European Campus für eine neue internationale Doktorandenausbildung in Quantenwissenschaften und -technologien bewilligt. Das Programm «Gen-Q» ermöglicht 51 jungen Forschenden eine Promotion mit internationaler, interdisziplinärer und intersektoraler Ausrichtung.

Schwitzen im Fitnessstudio oder doch eine Serie schauen? Manchen Menschen gewinnen den Kampf gegen den «inneren Schweinehund» eher als andere. Was das Gehirn damit zu tun hat und welche Rolle die Gene dabei spielen, erklärt Bewegungswissenschaftler Markus Gerber.

Der Universitätsrat hat Tobias Derfuss und Jens Kuhle zu Professoren für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose an der Medizinischen Fakultät gewählt. Die Professur wird unter den beiden Ärzten aufgeteilt. Ausserdem wurden vier Professorinnen und Professoren befördert.

Mit der «Electricity Saving Challenge» haben verschiedene Forschungsgruppen an der Universität Basel ihren Stromverbrauch optimiert. Durch einfache Massnahmen konnte der Strombezug markant gesenkt werden – ohne Einschränkungen für die Wissenschaft.