Chemie zwischen den Sternen.

Text: Angelika Jacobs

Die Astrochemikerin Jutta Toscano studiert, wie Moleküle in den kältesten und dunkelsten Ecken des Weltalls miteinander reagieren. Das Ziel: die Beschaffenheit des Universums besser zu verstehen.

Wo der Nachthimmel zwischen den Sternen ganz schwarz erscheint, schweben riesige Wolken aus kosmischem Staub im Weltall, die kein Licht hindurchlassen. Im Inneren dieser sogenannten molekularen Wolken, der dunkelsten und kältesten Regionen des Universums, findet aussergewöhnliche Chemie statt. Sie produziert spezielle Moleküle, die auf der Erde sofort zerfallen würden.

Das Geheimnis dieser besonderen Molekülküchen: Sie sind geschützt vor Strahlung, die grosse Gebilde wieder auseinanderbrechen würde. Und es kann in ihren ultrakalten, lichtlosen Töpfen nur Reaktionen geben, die keinerlei Energie von aussen benötigen. «Das ist komplett anders als die Chemie auf der Erde», erklärt Jutta Toscano. Die Astrochemikerin selbst strahlt hingegen viel Energie aus, wenn sie von ihrer Forschung erzählt. Im Kern dreht sich dieses Fachgebiet einfach gesagt darum, wie das Universum funktioniert. Und um die ganz grosse Frage, wie die Moleküle entstanden sind, die Leben möglich gemacht haben.

«Fast alle Informationen, die wir über Moleküle im Weltall haben, stammen aus Beobachtungen», so Toscano. Dank Spezialteleskopen mit leistungsfähigen Instrumenten, Spektrometer genannt, lässt sich messen, welche Moleküle vorhanden sind und in welchen Konzentrationen.

Das ist aber nur eine Momentaufnahme. «Wir möchten verstehen, warum diese Moleküle in diesen Mengen dort vorkommen, wie es in der Vergangenheit dort ausgesehen hat, welche Bedingungen zum jetzigen Zustand geführt haben und wie sich die Zusammensetzung des Universums weiterentwickelt», erklärt die Forscherin.

Ein Stückchen Kosmos im Labor

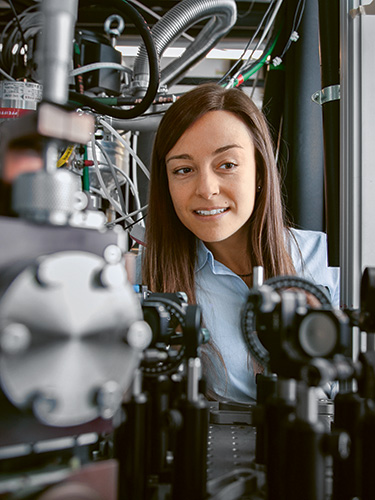

Um diese Fragen zu beantworten, studiert sie die chemischen Reaktionen im luft- und lichtlosen Kosmos – ohne Raumschiff und Raumanzug, aber mithilfe komplexer Instrumente. In einem fensterlosen Labor im Keller des Departements Chemie zeigt sie das Gerät, das fast von einer Wand zur anderen reicht und in seinem Inneren die interstellare Molekülküche so gut es geht nachahmt. Für Laien ein undurchschaubares Konstrukt aus metallenen Röhren und Schläuchen, stellenweise mit Alufolie umhüllt. Es gehört zur Forschungsinfrastruktur des Teams um Stefan Willitsch, mit dem sie eng zusammenarbeitet. Kontrollierte Molekülzustände von Ionen bei tiefen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt sind sein Spezialgebiet.

Die Astrochemikerin forscht im Rahmen ihres Ambizione-Stipendiums des Schweizerischen Nationalfonds an der Reaktion zweier Komponenten, die auch für das Leben auf der Erde zentral sind: Wasser und Kohlenstoff. Mit ihren Experimenten möchte sie prüfen, ob es für die Reaktionen in den interstellaren Wolken einen Unterschied macht, ob ein Molekül sich um sich selbst dreht oder nicht. «In bisherigen Modellen der Astrochemie war Wasser einfach gleich Wasser, egal, ob die Wassermoleküle genug Energie haben zu rotieren oder nicht», so Toscano. Diese Vorstellung ist jedoch zu einfach, dafür gibt es Hinweise. «Welche Verbindungen entstehen und wie häufig, könnte je nach Rotation des Wassermoleküls ganz anders ausfallen. Das wollen wir messen.»

Technische Trickkiste und Durchhaltevermögen

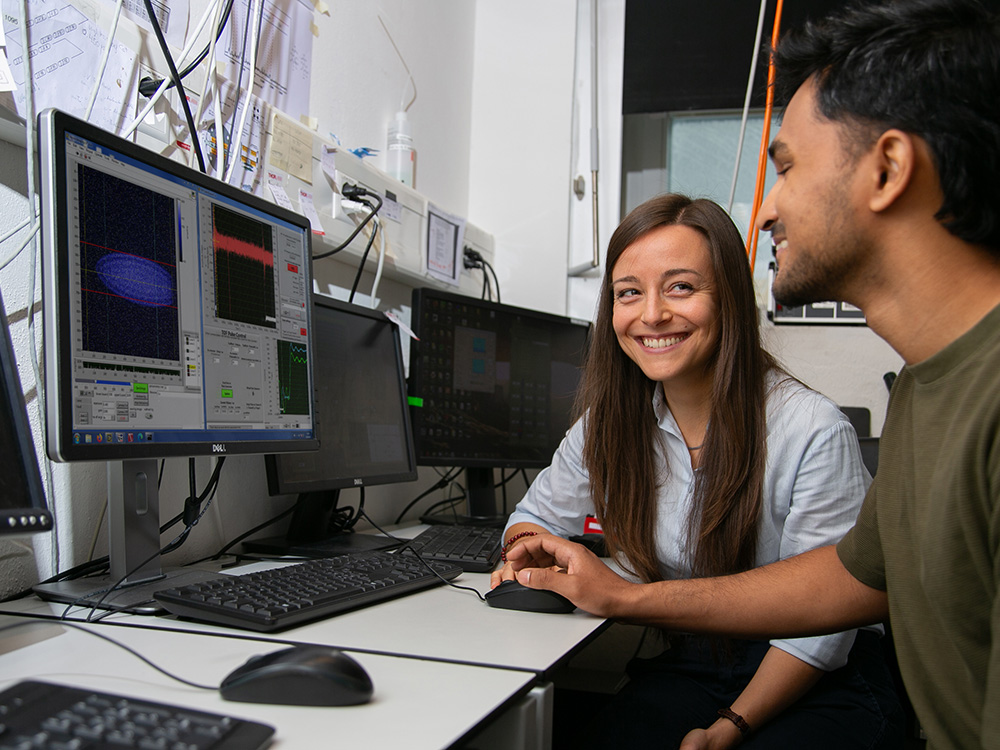

Am Laptop neben dem komplexen Instrument steht Toscanos Doktorand Aswin Ravindran, dem gerade ein wichtiger Schritt des Experiments geglückt ist. Um die Moleküle bis nahe dem absoluten Nullpunkt abzukühlen, benutzen er und Toscano sogenannte Coloumb-Kristalle.

Durch die Interaktion mit diesen speziellen Kristallen erreichen die Moleküle die extremen Minustemperaturen, die für die Experimente nötig sind. «Bis jetzt konnten wir mit exakt den von uns benötigten Komponenten keine Kristalle erzeugen, das hat einiges Ausprobieren und viel Optimieren erfordert», erklärt Toscano.

Ravindrans Mühen wurden just vor dem Treffen im Labor von Erfolg gekrönt: Am Bildschirm zeichnet sich das fluoreszierende Oval ab, das auf einen Coloumb-Kristall hindeutet. Im Inneren des Instruments soll der Kristall geladene Kohlenstoffteilchen abkühlen, die dann auf Wassermoleküle in klar definierten Rotationszuständen treffen. Auch diese zu erzeugen bedarf einiger Kniffe aus der technischen Trickkiste der physikalischen Chemie, etwa mithilfe starker elektrischer Felder und Laser. Kommen diese Komponenten dann zusammen und reagieren, möchten Toscano und Ravindran messen, welche Reaktionsprodukte in welchen Mengen entstehen – erst mit rotierendem und dann mit nicht rotierendem Wasser. «Am Ende hoffen wir, mit diesen Daten astrochemische Modelle immer weiter verfeinern zu können», so Toscano, «und damit besser zu verstehen, was wir im Weltall beobachten und mit Teleskopen wie dem James-Webb-Weltraumteleskop messen.»

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (November 2025).