Verborgene Wasserwege.

Text: Noëmi Kern

Regen versickert im Erdboden und wird Teil des Grundwassers. An anderen Stellen tritt es aus Quellen wieder hervor. Welche unterirdischen Wege nimmt das Wasser? Wie lange bleibt es im Untergrund und wie beeinflusst das seine Qualität?

Das möchten Forschende der Universität Basel im Rahmen eines SNF-Projekts besser verstehen. Ihre hydrogeochemischen Messungen zeigen auch vulkanische und seismische Aktivität im Erdinnern an. Im Idealfall lassen sich damit Vulkanausbrüche und Erdbeben voraussagen.

Der Mount Fuji wird in Japan auch «Wasserberg» genannt. Seine geologische Lage ist weltweit einmalig: Hier treffen drei kontinentale tektonische Platten aufeinander. Das Grundwassersystem (hier durch die Oshino-Hakkai-Quellen dargestellt) ist dadurch sehr komplex und mit Standardmethoden schwierig zu untersuchen.

Die Landschaft ist vulkanisch geprägt: Schwefeldämpfe dringen an die Oberfläche. Auch das Grundwasser ist von dieser Geologie beeinflusst. Anhaltspunkte, woher das Wasser kommt und wo es durchfliesst, liefern mikrobielle Umwelt-DNA beziehungsweise environmental DNA (eDNA) sowie Edelgase wie Helium und Spurenelemente wie Vanadium. Man bezeichnet diese natürlichen Stoffe auch als Tracer.

Für ihre Analysen brauchen die Forschenden frisches Quellwasser wie an diesem Brunnen in einem Schrein. Oliver Schilling leitet das Wasser durch einen Schlauch mit Filter. In diesem sammeln sich Bakterien, deren DNA – die erwähnte Umwelt-DNA – die Forschenden für weitere Analysen extrahieren. Weil das Wasser so rein ist, dauert es lange, genug DNA dafür herauszufiltern.

Mit der gleichen Methode entnehmen die Forschenden Proben an einem Pumpbrunnen, der eine der grössten Whisky-Destillerien der Welt mit frischem Grundwasser versorgt. Das Team der Universität Basel arbeitet mit Forschenden des Mount Fuji Research Institute, der Kochi University und der University of Tokyo.

Bild links: Mit einer Spritze gibt Oliver Schilling noch vor Ort eine Stabilisierungslösung auf den Filter mit den Bakterien. Diese verhindert, dass deren Erbgut (DNA) zerfällt, bis sie im Labor an der Universität Basel analysiert werden.

Bild rechts: Das Gerät zu Füssen von Doktorandin Friederike Currle extrahiert Gas aus dem Wasser und ist eine Erfindung der Universität Basel und der Eawag. Das Gas landet in einem Metallröhrchen, das auf der linken Seite des Geräts eingespannt ist. Es wird später in der Schweiz analysiert (vgl. Bild unten rechts).

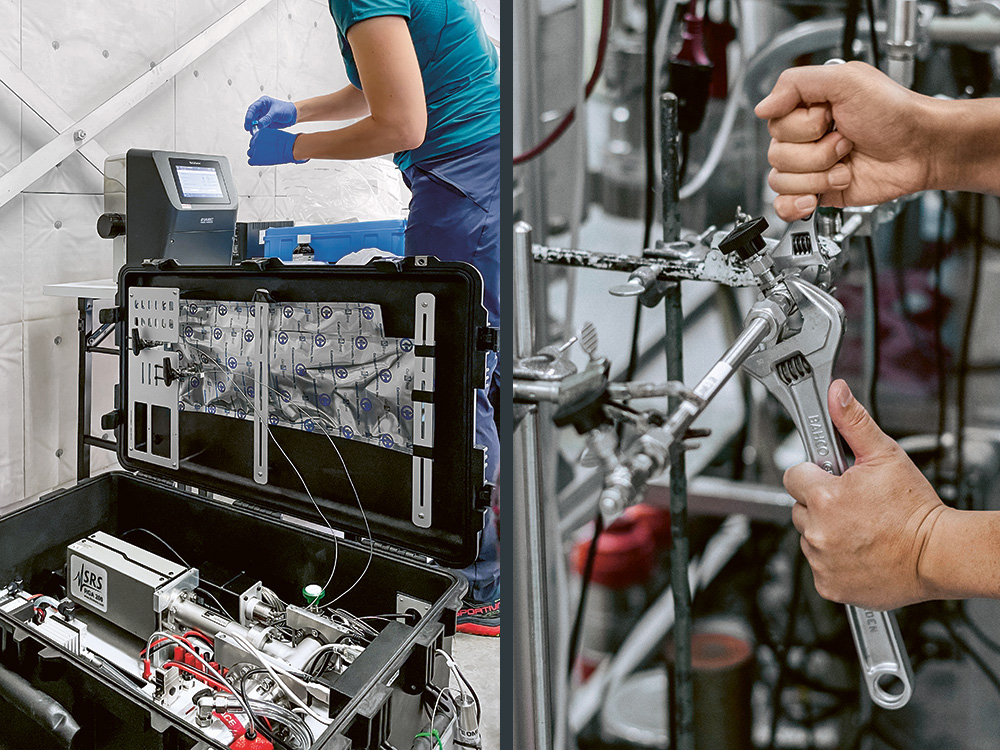

Bild links: Das mobile Massenspektrometer ermöglicht eine erste Analyse der im Wasser gelösten Gase vor Ort. Die Zusammensetzung gibt Anhaltspunkte, welche Wege das Wasser unterirdisch zurückgelegt hat, bis es an die Oberfläche trat. Der Mount Fuji besteht dank seiner speziellen tektonischen Lage aus sehr durchlässigem Basalt, durch den das Wasser fliesst und Stoffe herauslöst, die in den Messungen messbar sind.

Bild rechts: Exaktere Untersuchungen folgen im Edelgaslabor der ETH Zürich und der Eawag. Hier schliessen die Forschenden die Probenbehälter mit dem aus dem Wasser extrahierten Gas an das Massenspektrometer an. Zuerst lassen sie einen «Schluck» Gas in eine Art Vorkammer ab und messen dort den Druck. Dann wird er durch die Maschine geschickt und seine Bestandteile werden analysiert.

Die Zusammensetzung der Edelgasisotopen lässt Rückschlüsse auf Wassertemperatur und Luftdruck während der Grundwasserneubildung zu. Anhand dieser Spuren lassen sich Wege und Alter des Wassers bestimmen. War es 50 000 oder nur 5 Jahre im Untergrund? In der «Kommandozentrale» prüfen Postdoc Stéphanie Musy und Laborleiter Yama Tomonaga, ob die Messresultate Sinn ergeben. Die Erkenntnisse könnten eines Tages helfen, ein besseres Wassermanagement zu betreiben und Frühwarnsysteme für Erdbeben und Vulkanausbrüche einzurichten.

Oliver S. Schilling ist seit 2022 Assistenzprofessor für Hydrogeologie am Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel sowie Leiter der Gruppe Tracer Hydrogeologie an der Eawag. Sein Forschungsinteresse gilt dem Zusammenspiel von Oberflächen- und Grundwasser sowie neuartigen Tracer-Methoden.

Stéphanie Musy ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Hydrogeologie. Sie ist Tracer-Expertin und forscht zu unterschiedlichen Grundwassersystemen, um eine nachhaltige Wasserpolitik zu fördern.

Weitere Artikel dieser Ausgabe von UNI NOVA (November 2025).