Nietzsche ist tot – und lebt doch weiter

Am 25. August jährt sich der 125. Todestag des Philosophen Friedrich Nietzsche, der während zehn Jahren Professor an der Universität Basel war. Der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Hubert Thüring erläutert im Interview, wo die Aktualität von Nietzsches Schriften liegt und warum es sich lohnt, sie zu lesen.

18. August 2025 | Noëmi Kern

Herr Thüring, warum sollte man sich heute noch mit Friedrich Nietzsche befassen?

Zum einen ist unser Denken stärker durch ihn geprägt, als wir meinen, obschon verwaschen. Zum anderen gibt es Dinge, über die man sich von Nietzsche auch heute noch direkt belehren lassen kann oder die man bei ihm erforschen kann, zum Beispiel die Art und Weise, wie er schreibt. Literarisch hat er viel zu bieten: Ich kenne kaum jemanden, der in diesen Farben, in dieser Vielfalt, mit diesem Witz und gleichzeitig mit diesem Scharfsinn schreibt. Nietzsche war ein grossartiger Schriftsteller und Stilist und es macht Spass, ihn zu lesen. Man muss ja nicht mit dem Gedanken rangehen, dass man sofort alles verstehen muss und mit ihm dann die Welt verbessert. Er hat sich selber nicht als Weltverbesserer verstanden, sondern zunächst einmal als Kritiker und gern auch als Philosoph, der die Richtung aufzeigt, wohin wir gehen könnten.

Haben Sie ein Beispiel?

Da würde ich Nietzsches Philosophie des Perspektivismus nennen, die gerade heute mit Blick auf die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft aktueller ist denn je. Nietzsche hätte es als eine Form von Redlichkeit bezeichnet, die Gegenperspektive mit der gleichen Konsequenz denken zu wollen, wie das, was man selber für zwingend oder geboten hält. Auch für das Allgemeinverständnis von Wissenschaft lohnt sich der Blick auf Nietzsche: Er verstand sie als etwas Dynamisches, das sich ständig ändert und deswegen nicht auf Wahrheit in einem absoluten Sinn ausgerichtet ist, sondern auf Wahrhaftigkeit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass sie etwas für wahr halten – das ist aber keine endgültige und feststehende Wahrheit. Vor diesem Hintergrund konnte man auch die Corona-Pandemie besser verstehen: Die Massnahmen änderten sich immer wieder, weil man etwas Neues über das Virus herausgefunden hatte.

Wie sind Sie Nietzsche zum ersten Mal begegnet?

Das war hier an der Uni, weil einige befreundete Mitstudierende ein Proseminar über «Zarathustra» (vier Bücher, 1883–85) besuchten. Dann hörte ich, dass in Sils Maria das Nietzsche-Kolloquium stattfindet, und bin praktisch ohne Nietzsche-Lektüre-Erfahrung dort hin.

Diese Erfahrung haben Sie nachgeholt. Was spricht Sie an den Texten an?

Zunächst habe ich Nietzsche sehr textorientiert gelesen, mit Blick auf die Rhetorik und Stilistik. Meine Favoriten wurden dann aber insbesondere seine moralkritischen, historisch-kritischen Schriften «Die fröhliche Wissenschaft» (1882/1887) und «Zur Genealogie der Moral» (1887). Mit seinen ästhetischen und dichterischen Werken habe ich mich weniger befasst: «Zarathustra» ist mir zu missionarisch, obwohl die Figur das immer verneint, die «Dionysos-Dithyramben» (1888) gehören allerdings für mich zu den grössten poetischen Werken der deutschen Literatur. Verehrungsgesten in Bezug auf Nietzsche habe ich stets abgelehnt – wie er selber ja auch. Er schrieb in «Ecce Homo» (1888), er brauche keine Gläubigen, sondern Leser.

Diese erreichte er jedoch nicht wie gewünscht …

Nietzsches grosse Tragödie war tatsächlich, dass er nicht wahrgenommen und nicht verstanden wurde. Er thematisierte das immer wieder mit Fragen, die nicht nur rhetorische waren: «Versteht man mich wirklich?» Er merkte, dass er eine breite Leserschaft überforderte.

Und dennoch gilt er heute als grosser Philosoph und Denker. Was macht die Faszination Nietzsches aus?

Allgemein gesehen sind es die berühmten und teils berüchtigten Schlagworte und Wendungen des «Übermenschen», des «Willen zur Macht», der «Ewigen Wiederkunft des Gleichen» und «Gott ist tot», die man heute noch kennt. Ich glaube, dass auch seine tragische Vita eine starke Wirkung entfaltet hat. Mich persönlich fasziniert vor allem seine Kritik der Machtmechanismen und Wissensproduktion. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich denke, dass es gut ist, wenn man Nietzsches «Zur Genealogie der Moral» gelesen hat, um Machtspiele und Machtsituationen zu analysieren.

«Gott ist tot» ist der wahrscheinlich bekannteste Ausspruch Nietzsches. Was meint er damit?

Dieser Satz kommt in einem seiner interessantesten Aphorismen überhaupt vor (Fröhliche Wissenschaft, § 125), weil er auch literarisch brillant ist. «Der tolle Mensch» ist eine Anekdote – ein Medium, in dem die kynischen Philosophen Lebensweisheiten vermittelten. Es geht hier nicht um Aggression im Sinne von «Tötet Gott!» oder «Gott ist tot und es ist gut so». Sondern er stellt fest: Wir sind es, die Gott getötet haben. Die Frage ist dann vielmehr: Was folgt daraus? Es geht Nietzsche hier nicht in erster Linie darum, etwas zu überwinden, sondern darum, einen Zustand der Schwebe zu diagnostizieren: Was passiert, wenn wir unsere fundamentalen kulturellen Referenzen, die in der Gottesidee verankert sind, verlieren oder radikal ändern? ‒ Nietzsche war der Auffassung, dass man das, was eine Gesellschaft ausmacht, von den jeweiligen historischen Wissens- und Machtbedingungen her denken und analysieren muss. Demnach waren wir nicht immer, was wir heute sind, sondern wir sind es geworden. Und nur was man geworden ist, kann man auch verändern.

Nietzsche arbeitet viel mit Fragestellungen. Weshalb?

Es gibt für ihn zwei Arten von Philosophie und das hängt auch mit seiner Tragik zusammen. Es gibt den Philosophen als Historiker, der die Dinge analysiert und sagt, wie sie geworden sind. Der andere, eigentliche Philosoph sagt, was zu tun ist. Nietzsche dachte, dass er sowohl das eine als auch das andere verkörpere.

Aber es zeigt sich in seinem Werk, dass es ihm schwerfällt aus der kritischen Perspektive herauszukommen und dann tatsächlich zu sagen, wo es langgeht. Es gibt keine Nietzsche’schen zehn Gebote – jedenfalls nicht solche, von denen ich heute sagen würde, dass sie uns weiterbringen.

Er befasste sich auch eingehend mit dem Klima und dem Wetter – durchaus aufgrund seiner eigenen Betroffenheit…

Basel gehört zu den wärmeren und schwüleren Orten in der Schweiz, das hat ihm zugesetzt. In «Ecce Homo» schreibt Nietzsche, was das Leben ausmache, seien nicht die grossen Ideen, also Begriffe wie Gott, Seele, Tugend, Sünde, Jenseits, Wahrheit oder ewiges Leben. Wichtiger sind seiner Meinung nach Ernährung, Umgebung, Klima, Erholung, und die ganze «Selbstsucht» im Sinne von Selbstverhältnis, was man sicher auch im Zusammenhang mit seinem Leiden und seinen Krankheiten sehen kann. Und schon in der «Fröhlichen Wissenschaft» (§ 7) schreibt er, dass das Interessanteste an dem, was den Menschen und das Leben ausmache, noch gar nicht erforscht sei. Er fragt dort unter anderem: «Kennt man die moralischen Wirkungen der Nahrungsmittel? Gibt es eine Philosophie der Ernährung?»

Das erinnert an die unzähligen Ernährungsblogs und –ratgeber von heute.

Durchaus. Nietzsche sah die Lebensumstände als bestimmende Faktoren dafür, wie sich unser Leben gestaltet – insbesondere auch auf das Verhältnis von Gesundheit und Krankheit. Er war einer der Ersten, der sagte, dass niemand ganz gesund oder ganz krank sei, vielmehr gebe es nur Grade zwischen Gesundheit und Krankheit. Gesundheit ist also etwas, das der Organismus immer wieder von Neuem herstellen muss, ein ständiger dynamischer Prozess. Diese Sichtweise Nietzsches begegnet uns auch aktuell.

Was wünschen Sie sich für Nietzsche und sein Werk?

Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man Nietzsche nicht antiquiert und nicht monumentalisiert. Mein grösstes Anliegen ist, dass man seine Werke nicht als heilige Schriften begreift und sich nicht verführen lässt durch seine erwähnten grossen Aussprüche, die er selber ja immer kleingeredet hat. Wenn man ihn überhöht mit seinen eigenen missverstandenen Schlagworten wird man ihm selber und seinem Blick auf das, was das Leben ausmacht, nicht gerecht. Es geht vielmehr darum, ein entspanntes Verhältnis zu seinem Denken und Schreiben zu haben und auch diese Schlagworte in der Wahrnehmung der Gegenwart kritisch-produktiv aufzulösen. Nietzsche ist ein historischer Denker, den man sehr gut aktualisieren kann. Das gilt übrigens auch für das Wissen der Antike, das Nietzsche als Basler Altphilologe selbst aktualisiert hat und das mit der zur Diskussion stehenden Abschaffung des Griechischen als gymnasiales Schulfach verloren zu gehen droht.

Zum Editionsprojekt

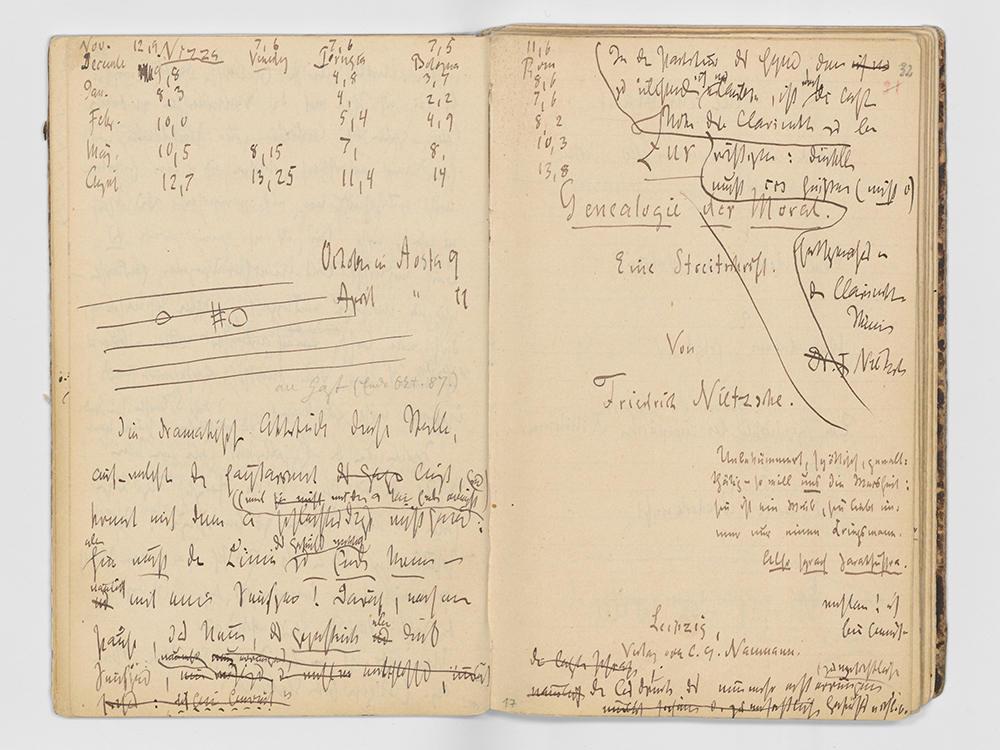

Das deutsch-schweizerische Editionsprojekt «Der späte Nietzsche» veröffentlicht seit 2001 dessen Nachlass aus den Jahren 1885 bis 1889 erstmals integral und manuskriptgetreu. Projektleiter ist Prof. Dr. Hubert Thüring von der Universität Basel. Zusammen mit der vollständigen Faksimilierung der Manuskripte wird der Nachlass dokumentiert und so transkribiert, wie er in den Notiz- und Arbeitsheften sowie auf losen Blättern im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv vorliegt.

Im Rahmen des SNF-Projekts Im Schreib-Druck erarbeitete das Team von 2021 bis 2024 eine digitale Edition des Druckmanuskripts von Nietzsches Schrift «Zur Genealogie der Moral», die Ende 2025 aufgeschaltet werden soll.

Hubert Thüring ist Titularprofessor und Universitätsdozent für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Basel. Im Rahmen verschiedener Editionsprojekt befasst er sich seit mehreren Jahren intensiv mit Friedrich Nietzsche, dessen Werk und Rezeption.

Basel feiert: Friedrich Nietzsches literarischer Nachlass gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe

Seit April 2025 ist der literarische Nachlass von Friedrich Nietzsche Teil des UNESCO-Registers «Memory of the World». Ein Teil dieses Nachlasses befindet sich in der Universitätsbibliothek Basel (UB) und im Staatsarchiv Basel-Stadt sowie in der Stiftung Nietzsche-Haus in Sils Maria. Am 25. August 2025 erhalten alle bestandsführenden Institutionen in Weimar, wo der grössere Teil des Nachlasses liegt, eine Urkunde.

Am 27. August findet die Veranstatung Basel feiert: Friedrich Nietzsches literarischer Nachlass gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe statt. Der Basler Nietzsche-Kenner Dr. David Marc Hoffmann zeigt an ausgewählten Dokumenten die Brisanz des Denkens, der Überlieferung und der Rezeption des Philosophen, der 1869 mit erst 24 Jahren von der Universität Basel zum Professor für griechische Sprache und Literatur ernannt wurde. Das einleitende Grusswort wird der Basler Regierungsrat und Erziehungsdirektor Mustafa Atici sprechen.