Ein Münzwurf für die Götter.

Text: Noëmi Kern

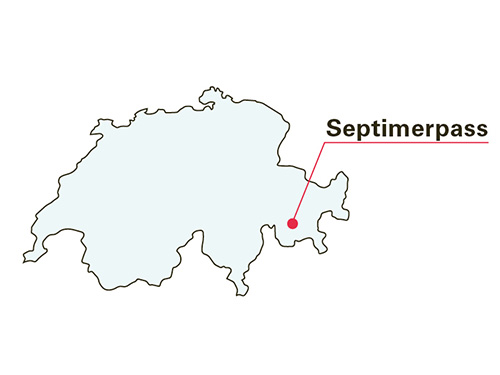

Der Septimerpass im Kanton Graubünden war schon früh ein wichtiger Alpenübergang. Davon zeugen archäologische Fundobjekte wie beispielsweise Münzen.

Der Septimerpass bot eine sehr direkte und vergleichsweise einfache Route über die Berge. Erste menschliche Spuren gehen nachweislich bis mindestens in die Bronzezeit um 1000 v. Chr. zurück.

Wie die grosse Anzahl keltischer Münzen zeigt, wurde er spätestens ab der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. rege frequentiert. Zwischen etwa 15 v. Chr. und 20 n. Chr. lagerten hier ausserdem Truppen des römischen Kaisers Augustus.

Die Passhöhe des Septimers liegt auf 2310 Metern über Meer. Im Juli 2024 suchten Peter-A. Schwarz und Hannes Flück zusammen mit ehrenamtlichen Sondengängerinnen und -gängern sowie einer Gruppe Studierender der Vindonissa-Professur der Universität Basel während zwei Wochen nach archäologischen Fundobjekten.

Das Gelände unterteilten sie mit Baustellenband in Parzellen, die sie anschliessend systematisch absuchten. Zum Vorschein kamen viele keltische und römische Münzen.

Ausgestattet mit Metalldetektor und Markierungssteckern aus dem Gartenbau sucht Bea Koens das steile Gelände ab. Sie unterstützt damit das Grabungsteam als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Solche Einsätze sind ein wichtiger Bestandteil bei archäologischen Untersuchungen.

Die gelben Markierungen stehen dort, wo die Detektoren Metall im Boden angezeigt haben. Das Grabungsteam sticht anschliessend mit dem Spaten einen Rasenziegel aus.

Archäologiestudentin Lara Lenz (rechts) legt eine Münze frei. Sie verwendet dafür ein Modellierwerkzeug aus Holz, wie es beim Töpfern zum Einsatz kommt. Holz richtet am Metall weniger Schaden an als andere Materialien.

Bild links: Schon wieder nur ein Stück Schrott?! Maria Hug (Mitte) ist mässig begeistert von dem, was da zum Vorschein gekommen ist.

Bild rechts: Das Grabungsteam holt kiloweise Zivilisationsmüll wie Konservendosen und Militärschrott wie Patronenhülsen aus der Erde. Die Grabungsleiter Peter-A. Schwarz (links) und Hannes Flück nehmen einen Augenschein.

Diese keltische Silbermünze wurde zwischen ca. 140 und 70 v. Chr. geprägt. Zu sehen ist das Pferd auf der Rückseite der Münze. In der Schweiz ist dieses antike Geldstück relativ häufig. Es gibt mehrere Hundert Funde in vielen Siedlungen sowie verschiedene Einzelfunde. Bei den Münzen auf dem Septimerpass handelt es sich nicht um Geld, das jemand verloren hat. Man bezeichnet sie als «iactatio» – wörtlich das Werfen einer Münze –, eine Opfergabe an die Götter zum Dank, dass die Reise bisher gut verlaufen ist und um sie weiterhin gnädig zu stimmen für den restlichen Weg.

Mit Tachymeter (im Vordergrund) und Prisma bestimmen die Forschenden die genauen Koordinaten eines Fundstücks (im Bild: Student Carl Schlettwein).

Diese notieren sie auf Karteikarten. Es ist quasi die «Adresse» des Fundes und ermöglicht auch später die eindeutige Identifikation des Fundorts.

Die Koordinaten sowie eine erste Beschreibung des Fundstücks erfasst Natalie Vogt (rechtes Bild) in der Datenbank des Archäologischen Diensts Graubünden. Alles zusammen kommt dann in einen Plastikbeutel. Die fachgerechte Restaurierung, die definitive Bestimmung und die vollständige Dokumentation erfolgen später beim Archäologischen Dienst Graubünden.

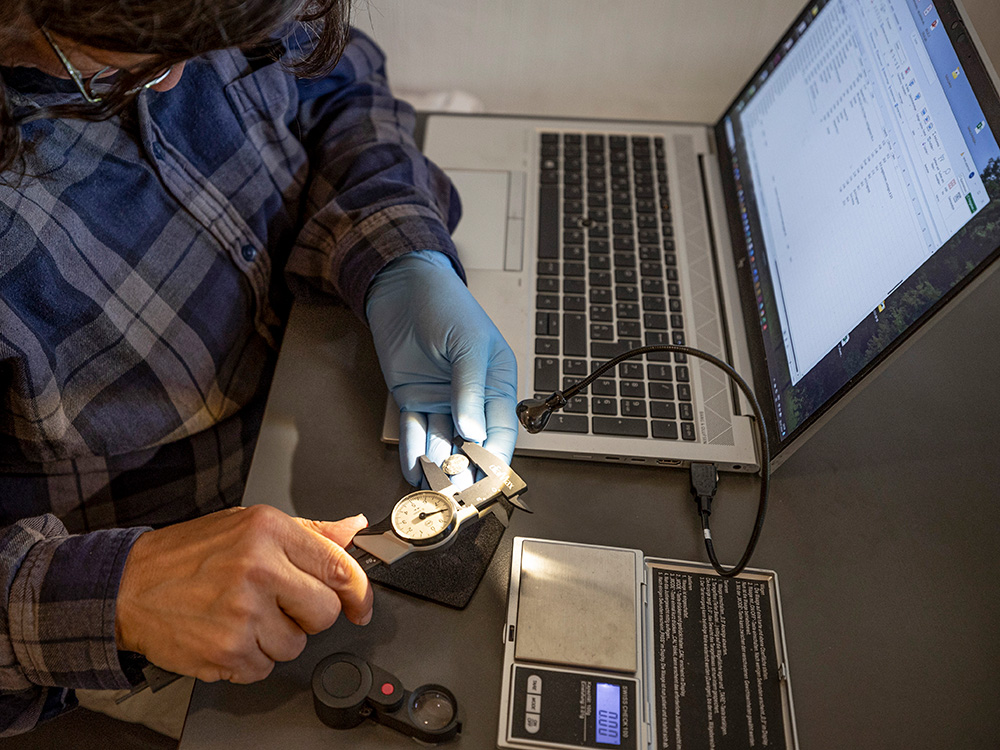

Die Münzenspezialistin Rahel Ackermann nimmt die Fundobjekte für eine erste Grobbestimmung unter die Lupe. Sie erfasst den Durchmesser und das Gewicht der Münzen. Das Streiflicht hilft ihr, das Relief besser zu erkennen. Um das Objekt nicht zu beschädigen, wenn es mit Schweiss in Berührung kommt, trägt die Forscherin Latex-Handschuhe. Auf ganz blanken Oberflächen können sich Fingerabdrücke regelrecht einfressen. Auch sich selbst schützt sie damit: Der Boden, aus dem die archäologischen Objekte stammen, könnte mit Schadstoffen kontaminiert sein.

Peter-Andrew Schwarz ist Professor für Provinzialrömische Archäologie und Inhaber der Vindonissa-Professur. Der Alpenfeldzug des Kaisers Augustus zählt zu seinen aktuellen Forschungsschwerpunkten. Das Forschungsprojekt CVMBAT untersucht und dokumentiert seit 2021 die Überreste der frührömischen Konfliktlandschaft im Oberhalbstein.

Hannes Flück ist Lehrbeauftragter am Departement Altertumswissenschaften. Der Archäologe ist Projektleiter seitens des Archäologischen Dienstes Graubünden im Rahmen des Forschungsprojekts CVMBAT.

Weitere Artikel dieser Ausgabe von UNI NOVA (Mai 2025).