Gemeinsam stärker: Gezielte Krebstherapie mit Fusionsprotein

Ein neues Molekül kombiniert die Stärken von zwei Immuntherapie-Werkzeugen. Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel zeigen, dass es das «Nicht-Angreifen»-Signal der Krebszellen aushebelt und die Immunzellen in der Tumorumgebung gezielt zum Angriff anstachelt. Das Molekül könnte somit die Basis für effizientere Krebstherapien mit weniger Nebenwirkungen sein.

17. September 2025 | Angelika Jacobs

Die Chancen für Linda Taylor standen schlecht. Als die 33-Jährige die Diagnose Hautkrebs bekam, war die Erkrankung bereits weit fortgeschritten. Anfang der 1980er-Jahre bedeutete das eine ungünstige Prognose. Ihr Glück war, dass sie auf Dr. Stephen Rosenberg traf, der am US-amerikanischen National Cancer Institute in Bethesda, Maryland, das Immunsystem für den Kampf gegen Tumore nutzen wollte. Taylor ging 1984 als die erste Patientin in die Medizingeschichte ein, die durch eine Immuntherapie dauerhaft geheilt werden konnte.

Die Therapie beruhte auf dem Signalstoff Interleukin-2 (IL-2), der aufgrund der erfolgreichen Behandlung weiterer Patientinnen und Patienten als erste Immuntherapie von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen wurde. IL-2 aktiviert verschiedene Immunzellen, die anschliessend die Tumorzellen angreifen und ausmerzen.

Weniger Nebenwirkungen, mehr Effizienz

Obwohl IL-2 damit eine Wende in der Krebsbehandlung einläutete, birgt die Therapie auch Probleme: Sie kann zu schweren Nebenwirkungen führen. Und sie spricht eine ganze Palette an Immunzellen an, darunter auch sogenannte regulatorische T-Zellen, die den Angriff des Immunsystems auf den Tumor dämpfen statt verstärken. Forschende haben daher in jüngerer Vergangenheit Varianten von IL-2 entwickelt, die gezielter diejenigen Immunzellen aktivieren, die den Tumor angreifen.

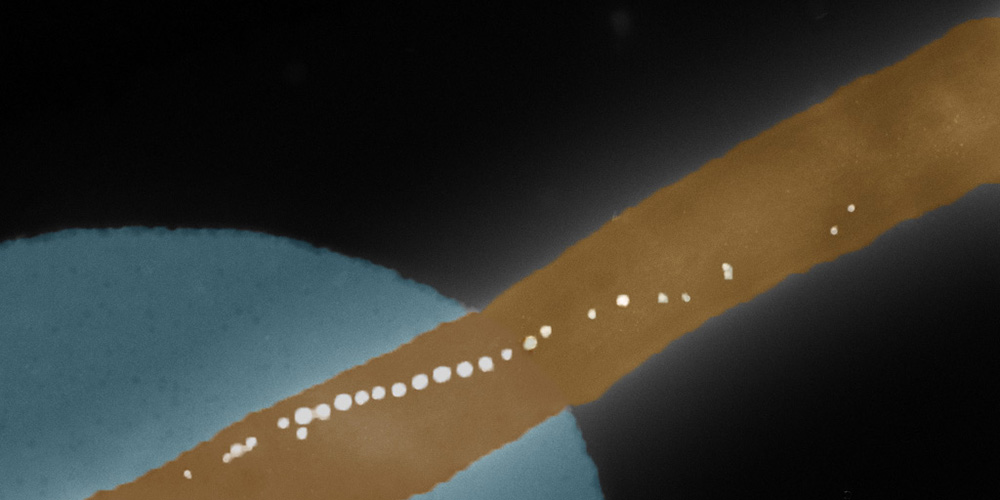

Neuere Entwicklungen gehen noch einen Schritt weiter. Ein Forschungsteam um Prof. Dr. Alfred Zippelius von der Universität Basel und dem Universitätsspital Basel berichtet im Fachjournal «Science Translational Medicine» über vielversprechende Ergebnisse mit einem Fusionsprotein aus einer IL-2-Variante (IL-2v) und einem Antikörper, der das Protein PD-1 erkennt und bindet. Dieses kommt in grosser Zahl auf der Oberfläche von Immunzellen in der direkten Umgebung von Tumoren vor. Das Fusionsprotein wurde vom Pharmaunternehmen Roche entwickelt und bereitgestellt.

Blockade aufheben und aktivieren

Die Fusion der beiden Komponenten, PD-1-Antikörper und IL-2v, hat zwei Vorteile: Zum einen bringt der PD-1-Antikörper das IL-2v genau dorthin, wo es wirken und Immunzellen zum Angriff auf den Tumor anstacheln soll. Zum anderen hat der PD-1-Antikörper selbst eine Wirkung und ist bereits im Rahmen von Immuntherapien im Einsatz. Krebszellen flüstern den Immunzellen nämlich über das PD-1-Protein ein, sie nicht anzugreifen. Blockiert man diese Empfangsstelle mit dem Antikörper, hören die Immunzellen dem Tumor quasi nicht mehr zu und attackieren diesen.

«Der Tumor drosselt normalerweise das Immunsystem, das Fusionsmolekül hebt aber diese Hemmung auf und aktiviert die Immunzellen zusätzlich», fasst Dr. Clara Serger, eine der beiden Co-Erstautorinnen der Studie, zusammen.

Durch verschiedene Laborversuche mit Krebs- und Immunzellen von Lungenkrebs-Patientinnen und ‑Patienten konnten die Forschenden vom Departement Biomedizin zeigen, dass das Fusionsmolekül vor allem jene Immunzellen aktiviert, die entartete Zellen eliminieren. Die regulatorischen T-Zellen, die das Immunsystem dämpfen, werden jedoch nicht aktiviert. Auch liess sich durch das Fusionsprotein eine Gruppe von erschöpften Immunzellen, die durch die Daueraktivierung erlahmt waren, wieder reaktivieren.

Mit ihren Ergebnissen hoffen die Forschenden, die Wirkungsweise des Fusionsmoleküls zu klären und damit die Basis für weitere Optimierungen zu legen. Das Molekül selbst wird derzeit im Rahmen einer klinischen Phase-I-Studie durch das Pharmaunternehmen Roche geprüft.

Originalpublikation

Irene Fusi, Clara Serger et al.

PD1-targeted cis-delivery of an IL-2 variant induces a multifaceted antitumoral T cell response in human lung cancer

Science Translational Medicine (2025), doi: 10.1126/scitranslmed.adr3718