Wie sich Eizelle und Spermium so stark aneinander festhalten

Wenn sich ein Spermium zu einer Eizelle durchgeschlagen hat, um sie zu befruchten, müssen sich die beiden richtig fest aneinanderhalten. Dies geschieht über eine Proteinverbindung, die zu den stärksten in der Biologie zählt – und darüber hinaus einzigartig ist.

20. Oktober 2025

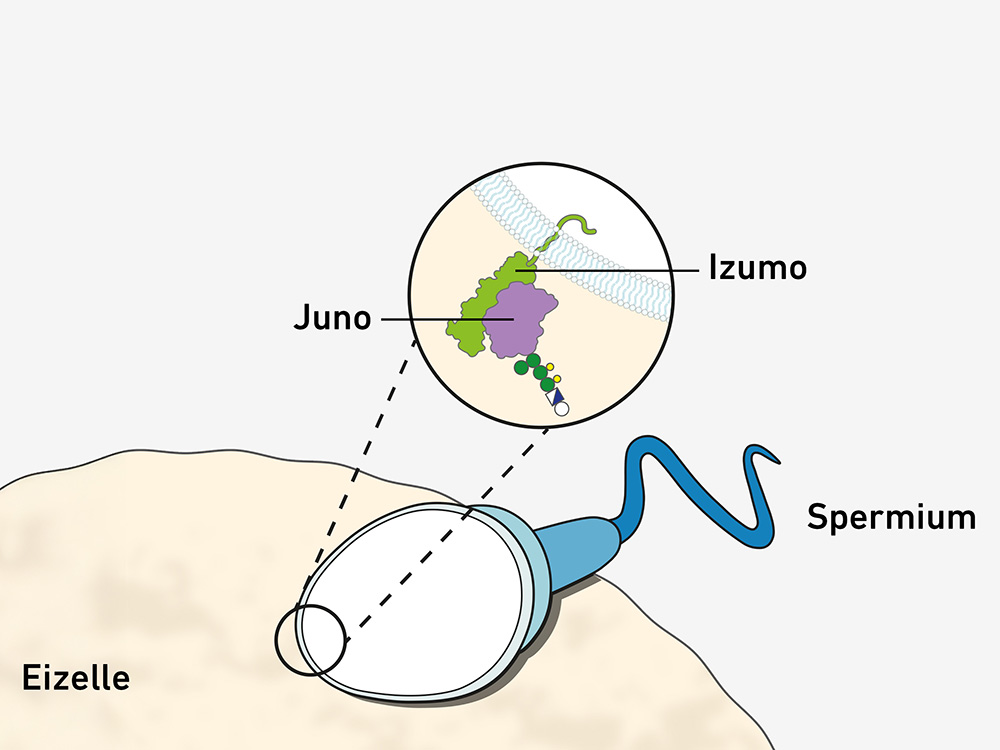

Eine Eizelle und ein Spermium müssen sich im Eileiter fest aneinanderhalten, damit sie verschmelzen können und als Folge davon ein neues Lebewesen entsteht. Eine zentrale Rolle spielen dabei das Protein Juno auf der Zellmembran der Eizelle und das Protein Izumo auf dem Spermium. Forschende der ETH Zürich und der Universität Basel konnten nun zeigen: Die Verbindung der beiden Proteine ist speziell – und eine der stärksten, die in der Welt der vielzelligen Lebewesen bisher bekannt ist.

Damit es ein Spermium überhaupt bis zur Zellmembran der Eizelle schafft, muss es kräftig arbeiten. Angetrieben von seinem Flagellum, dem rotierenden peitschenähnlichen Fortsatz, kämpft es sich zunächst durch zwei Schutzschichten, die die Eizelle umgeben.

Hat das Spermium das geschafft und ist es an der Zellmembran der Eizelle angekommen, geht es darum, sich dort festzuhalten und Zeit zu gewinnen. Diese wird benötigt, weil die Membranen von Eizelle und Spermium umorganisiert werden müssen, sodass sie flexibler werden und miteinander verschmelzen können. Ausserdem müssen für die Fusion wichtige Membranproteine am richten Ort zusammengebracht werden. Während Minuten schlägt hinten am Spermium das Flagellum wild umher, und vorne sorgt das Proteinpaar Juno–Izumo mit seiner starken Verbindung dafür, dass sich das Spermium nicht wieder von der Eizelle löst.

Fingerhakeln im Nanomassstab

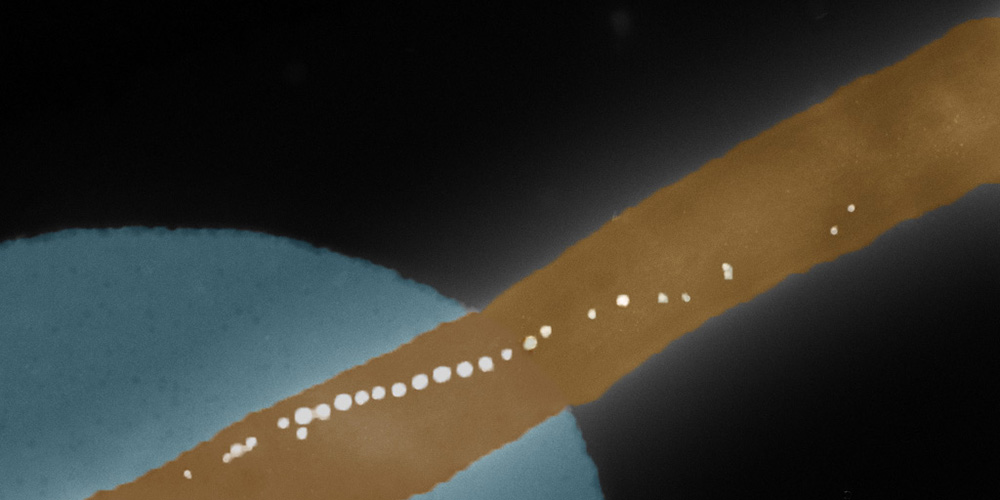

Die Forschenden aus Zürich und Basel haben die beiden Proteine Juno und Izumo genauer unter die Lupe genommen. Sie taten dies losgelöst von Eizelle und Spermium: Im Labor spannten sie je ein Juno- und ein Izumo-Protein in ein Rasterkraftmikroskop und massen so, wie gut sich die beiden aneinander festhalten können, wenn man an ihnen zieht. Das Messprinzip ist ähnlich, wie wenn zwei Menschen den Mittelfinger einhakeln und dann ziehen, bis die Verbindung reisst.

Die Forschenden zeigten auf diese Weise: Juno und Izumo verhalten sich anders als die Mehrheit der bekannten Proteinpaare, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip eine Verbindung eingehen. Solche Proteinverbindungen halten grundsätzlich nicht ewig. Und bei den meisten ist es so, dass sie kürzer halten, je stärker daran gezogen wird.

Bei Juno und Izumo ist es anders. «Unter Zugkräften, wie sie vom Spermium erzeugt werden können, wird die Bindung nicht etwa weniger stabil, sondern stabiler», erklärt Viola Vogel, Professorin am Departement für Gesundheitswissenschaften und Technologie der ETH Zürich. «Die Bindung hält somit unter Zugkraft sogar länger als ohne Krafteinwirkung.» Die Forschenden sprechen in diesem Fall auf Englisch von einer Catch Bond – einer durch Zugkraft verstärkten Verbindung.

Vogel und ihre Mitarbeitenden führten ihre Studie zusammen mit der Gruppe von Michael Nash durch, Professor an der Universität Basel und am Departement für Biosysteme der ETH Zürich in Basel. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forschenden in «Nature Communications».

Eine der stärksten Verbindungen

Durch Modellrechnungen am Nationalen Hochleistungsrechenzentrum CSCS in Lugano konnten die Forschenden ausserdem zeigen, wie der Catch-Bond-Mechanismus der beiden Proteine funktioniert: Wenn die Proteine auseinandergezogen werden, reissen zwar einige Verbindungen zwischen Atomen auf dem einen Protein mit Atomen auf dem anderen Protein. Gleichzeitig drehen sich die beiden Proteine durch das Auseinanderziehen aber relativ zueinander – das Protein Juno vollzieht eine Vierteldrehung. Dadurch entstehen neue Atom-Atom-Bindungen. Sie verlängern die Zeit, in der die beiden Proteine miteinander verbunden bleiben.

Die Messungen der Forschenden zeigten: Unter Zug ist die Verbindung von Juno und Izumo sogar eine der stärksten, die es im Reich der mehrzelligen Organismen gibt. Ähnlich starke Verbindungen gibt es zwischen Proteinen in Muskelfasern, die verhindern, dass die Muskelfasern reissen. Auch andere Zellen, die im Körper an Oberflächen anhaften müssen, tun dies mit Proteinen, die Catch Bonds bilden. So etwa Immunzellen, die sich an der Innenseite von Blutgefässen festhalten, oder bei der Wundheilung neugebildete Hautzellen, die sich an Fasern der Wundumgebung festhalten.

Bekannte Mutation schwächt die Protein-Verbindung

Schliesslich untersuchten die Forschenden auch die Folgen einer bekannten genetischen Mutation, von denen weltweit jede 600ste Frau betroffen ist. Bei diesen Frauen ist sowohl das Juno-Gen als auch das Juno-Protein in einem Baustein verändert. Die Mutation steht im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu reduzieren.

Die Wissenschaftler:innen untersuchten im Labor und mit Computersimulationen auch entsprechend veränderte Proteine und konnten zeigen: Bei Zugkräften, wie sie beim Flagellenschalg des Spermiums vorkommen, bricht eine Verbindung mit einem veränderten Protein schneller auf. «Das gibt dem Spermium und der Eizelle nicht ausreichend Zeit, um ihre Fusion und somit eine Befruchtung einzuleiten», erklärt Vogel.

Da der bisher vermutete Zusammenhang dieser Mutation mit Unfruchtbarkeit nun über einen Mechanismus erhärtet wurde, könnten als nächstes entsprechende Gentests entwickelt werden, um diese Unfruchtbarkeits-Ursache diagnostizieren zu können. Ausserdem könnten die Ergebnisse die Entwicklung von Therapien begünstigen, um Paaren den Kinderwunsch zu erfüllen.

Dieser Text beruht auf einer Mitteilung der ETH Zürich.

Originalpublikation

Sean Boult, Paulina Pacak, Byeongseon Yang, Haipei Liu, Viola Vogel & Michael A. Nash

Force-dependent reorganization and mechanostability of the Izumo1:Juno complex involved in human fertilization.

Nature Communications (2025), doi: 10.1038/s41467-025-62427-0