Mit Vielfalt und Grün gegen die Hitze

Die naturnahe Begrünung von Gebäuden ist Bestandteil der Klimastrategie der Universität Basel. Beim Biozentrum zeigt sich, wie «hitzige» Plätze mit Biodiversitätsinseln ökologisch aufgewertet und gekühlt werden können.

11. September 2025 | Samuel Schlaefli

An einem frühen Mittwochnachmittag im August: Das Thermometer zeigt 32°C, die Sonne brennt unerbittlich. Der Asphalt auf dem Vorplatz des Biozentrums hat sich stark aufgeheizt; er wird Sommer für Sommer zu einer kleinen Hitzeinsel inmitten der Stadt.

Dass hier trotzdem Mitarbeitende draussen sitzen, miteinander diskutieren, Kaffee trinken oder vor sich hindösen, liegt unter anderem an Begrünungsmassnahmen, die letztes Jahr umgesetzt wurden. Eine Pergola mit Kletterpflanzen über den Sitzbänken spendet etwas Schatten. Und zwei mit Baumstämmen eingefasste Pflanzeninseln verbessern das Stadtklima ein wenig, indem die Pflanzen die direkte Sonneneinstrahlung auf den Platz lokal verhindern, Wasser verdunsten und dabei die Umgebungsluft abkühlen.

Enge Rahmenbedingungen

Initiiert wurde die nachträgliche Begrünung von Mitarbeitenden des Biozentrums. 2022 kontaktierten sie Christopher Weiss mit dem Wunsch, den nicht beschatteten Platz, der halbtags sonnenexponiert ist, zu begrünen.

«Wir hatten von Beginn weg sehr enge Rahmenbedingungen», erzählt Weiss, Leiter Campus Services Natural & Life Sciences für die Universität Basel. «Denn wir konnten den Boden nicht für Pflanzungen öffnen, weil unter der gesamten Vorplatzfläche des Biozentrums drei Untergeschosse verbaut sind.» Gleichzeitig bestand der Wunsch nach Massnahmen, die über das Aufstellen von einzelnen Baumtöpfen hinausgehen.

Weiss wandte sich an die Fachstelle Nachhaltigkeit der Universität Basel. Diese kontaktierte wiederum die Stiftung Wirtschaft und Ökologie, die auf ökologische Stadtbegrünungen spezialisiert ist. Eine Expertin der Stiftung suchte nach einem Referenzlebensraum in der Natur, dessen klimatischen Bedingungen ähnlich sind, wie diejenigen auf dem Vorplatz: heiss, trocken, nährstoffarm und manchmal für kurze Zeit auch sehr feucht.

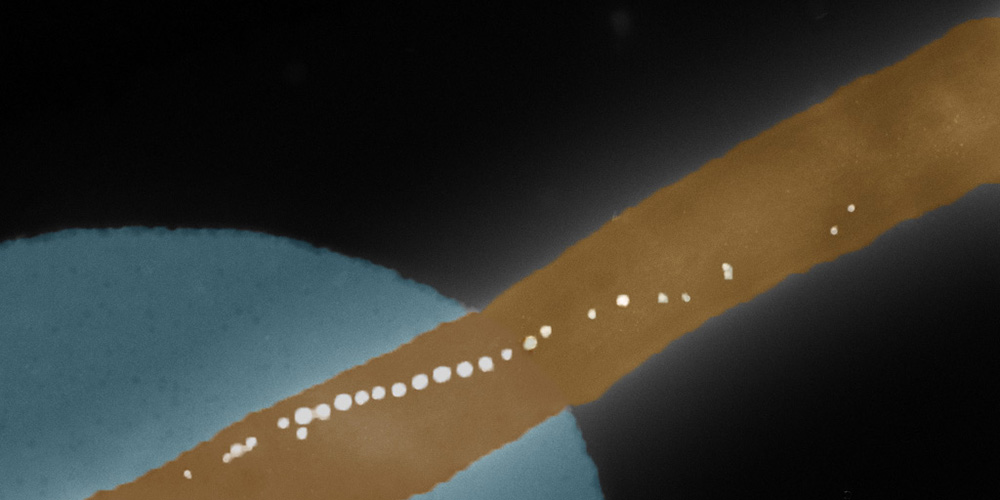

Zum natürlichen Vorbild wurden der Pfeifengras-Föhrenwald und der trockenwarme Krautsaum; beides Lebensräume, die aus ökologischer Sicht sehr wertvoll sind, da sie einheimische und seltene Arten beinhalten. Mit Kies, Erde, Steinen sowie standortgerechten Wildstauden und Sträuchern baute das Projektteam solche Lebensräume kleinteilig nach. Mit Trockensteinmauern und aufgeschichteten Steinen, die Hohlräume bieten, in welchen sich Reptilien und Insekten zurückziehen können.

Auf Informationstafeln finden Interessierte heute Informationen zu Tieren, die sich hier wohl fühlen und weshalb solche ökologischen Rückzugsorte in der Stadt, selbst in kleinem Massstab, wichtig für grössere Ökosysteme sind. «Wir wollten, dass die Begrünung auch einen kleinen Bildungseffekt hat», sagt Weiss. «Die Inseln haben eine Symbolik, die über den direkten Kühleffekt vor Ort hinausgeht.»

Herausforderung: Kein klassischer Campus

Begrünungsmassnahmen seien Teil der Klimastrategie 2024–2030 der Universität Basel, erklärt Michael Vanek, Projektleiter bei der Fachstelle Nachhaltigkeit. «Unser Ziel ist ein resilienter Campus und wir wollen auch bei Hitze ein angenehmes Klima auf dem Campus schaffen.» In Hinblick darauf, dass Hitzewellen in Zukunft weiter zunehmen würden, werde dies immer wichtiger. Herausfordernd bei der Planung sei, dass die rund 80 Gebäude, die von der Universität genutzt werden, über die ganze Stadt verteilt sind.

«In Basel gibt es keinen klassischen Campus und viele Gebäude haben wenig oder keinen Aussenraum, das erschwert die Begrünung», sagt Vanek. Hinzu komme, dass die Universität nur bei vier Gebäuden auch die Eigentümerin ist; die restlichen Gebäude seien angemietet, meist vom Kanton Basel-Stadt. «Das bedeutet, dass wir Begrünungsmassnahmen meist eng mit den Eigentümern koordinieren und Finanzierungsfragen klären müssen», so Vanek. Viele von der Universität genutzten Gebäude sind zudem denkmalgeschützt, was den Handlungsspielraum bezüglich Begrünung weiter einschränkt.

Trotzdem wurden in den vergangenen Jahren mehrere Projekte umgesetzt. Im Frühjahr 2020 startete das Team «Dachbegrünung» der studentischen Initiative «AG Nachhaltigkeit» ein Projekt zur ökologischen Aufwertung der Dachbegrünung beim Departement Biomedizin. Die studentische Initiative wurde dabei von Anfang an von der Fachstelle Nachhaltigkeit und der Abteilung Gebäudetechnik & Betrieb der Universität unterstützt.

In der Folge begrünten die Studierenden auch die Dächer des Biozentrums und des Anatomischen Instituts. So wurden an universitätseigenen sowie durch die Universität genutzten Standorten bis heute über 1400 m² ökologisch besonders wertvoll begrünte Dachflächen geschaffen.

«Wir machen bei solchen Dachbegrünungen meist die Vorabklärungen, unter anderem bezüglich der Statik», erklärt Weiss. «Die Umsetzung vor Ort übernehmen dann die Studierenden.» Für naturnahe Begrünungen, die besonders hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Insekten bieten, braucht es mehr Bodensubstrat als bei konventionellen Begrünungen. Das muss ein Gebäude tragen können.

Mehr als nur «nice to have»

Vanek und Weiss plädieren dafür, dass die Begrünung bei der Planung von Neubauten im urbanen Raum vom «nice to have» zum Standard wird. So wurden beim Neubau für das Departement Biomedizin (DBM) von Beginn an Versickerungsanlagen mit eingeplant, um Wasser zu speichern und im lokalen Kreislauf zu halten.

Auf dem Dach des DBM soll neben einer Photovoltaikanlage eine umfängliche Dachbegrünung mit regionalen Pflanzen, Böschung und Totholzhabitaten installiert werden. Zukünftig werden mögliche Begrünungsmassnahmen bereits in allen Machbarkeitsstudien für Neu- und Umbauten geprüft, um diese für den weiteren Projektierungsverlauf einplanen zu können.

Die ökologische Begrünung auf dem Vorplatz des Biozentrums kommen heute nicht nur bei den Mitarbeitenden und Studierenden gut an, sondern auch bei Insekten: Letztes Jahr wurde auf einer der Biodiversitätsinseln eine Gottesanbeterin gesichtet, eine in der Schweiz geschützte Fangschrecken-Art. Ein positives Zeichen für die biologische Vielfalt auf dem Campus, weshalb es die Gottesanbeterin sogar in den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht geschafft hat.