Mit Spitzenforschung und Ressourcenschonung zur nachhaltigen Universität

Der Nachhaltigkeitsbericht der Universität Basel für die Jahre 2023/2024 zeigt, dass sich erneut viele Studierende, Forschende und Mitarbeitende für mehr Nachhaltigkeit engagiert haben. Trotzdem sind die universitären Treibhausgasemissionen 2023/24 gestiegen – vor allem wegen vermehrter Flugreisen nach der Pandemie.

22. Mai 2025 | Samuel Schlaefli

Der Nachhaltigkeitsbericht, der alle zwei Jahre publiziert wird, ist das zentrale Instrument der Universität Basel, um Nachhaltigkeitsaktivitäten sichtbar zu machen, Kennzahlen zu überwachen und die interne Nachhaltigkeitskultur zu stärken. Der neue Nachhaltigkeitsbericht 2023/2024 informiert erstmals auch über den Status Quo der im Frühjahr 2024 verabschiedeten Klimastrategie, mit der die universitären Emissionen im Vergleich mit dem Basisjahr 2019 bis 2030 um 35 Prozent reduziert werden sollen.

2024 liegen die Gesamtemissionen um 20 Prozent niedriger als 2019. Mit 7084 Tonnen CO2-Äquivalenten für 2023 und 7725 Tonnen CO2-Äquivalenten für 2024 waren die Emissionen im vergangenen Jahr aber um rund 10 Prozent höher als noch im Jahr 2022 (6983 Tonnen CO2-Äquivalente). Der Anstieg ist hauptsächlich auf den Anstieg der Flugemissionen zurückzuführen.

Die Anzahl Flüge stieg mit 5425 Flügen (2023) respektive 6113 Flügen (2024) im Vergleich mit der letzten Berichtsperiode wieder deutlich an. Damit wurde das vom Rektorat gesetzte Reduktionsziel von 30 Prozent gegenüber der Baseline von 2017 bis 2019 im vergangenen Jahr erstmals nicht erreicht. Einige Fakultäten und Departemente konnten aber mit ambitionierten Massnahmen ihre Flugemissionen um bis zu 80% im Vergleich zur Baseline reduzieren.

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert unsere Fortschritte auf dem Weg zu einer Institution, die ihrer Klimaverantwortung gerecht wird. Unser Ziel ist es, die Infrastruktur so zu gestalten, dass sie langfristig ökologisch und ökonomisch tragfähig ist und zugleich exzellente Bedingungen für Forschung und Lehre ermöglicht.

Dr. Rolf Borner, Direktor Infrastruktur & Betrieb

Forschung für die Energiewende

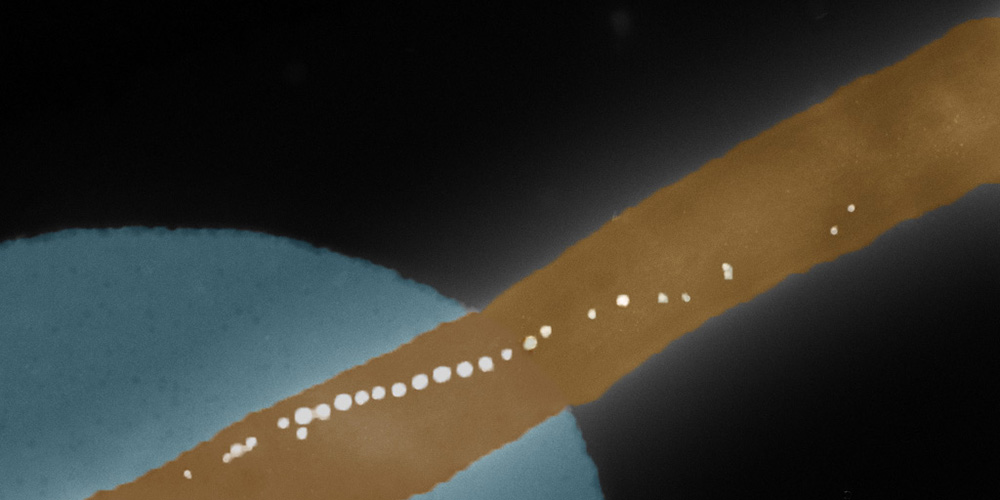

Im Bereich Forschung wurden in den vergangenen Jahren viele Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug umgesetzt beziehungsweise die Ergebnisse dieser Forschung publiziert. International breite Beachtung fand zum Beispiel eine Studie von Prof. Dr. Ben Engel zur Entdeckung einer Proteinhülle, die bei der CO2-Fixierung durch Kieselalgen eine zentrale Rolle spielt. Die Ergebnisse sind in Hinblick auf biotechnologische Methoden für die CO2-Speicherung wertvoll.

Das Forschungsnetzwerk «Sustainable Future», das über hundert Forschende aus fünf Fakultäten vereint, spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das Forschungsnetzwerk ist im Rahmen des nationalen Förderprogramms «SWEET» an zwei grossen Forschungskooperationen zur Energiestrategie 2050 des Bundes beteiligt.

Nachhaltigkeit für Studierende und die Öffentlichkeit erlebbar machen

Das Lehrangebot der Universität Basel ermöglicht es den Studierenden, sich auf die globalen Herausforderungen vorzubereiten und fördert ihre Kompetenz, Probleme der nachhaltigen Entwicklung in ihren Zusammenhängen zu erkennen und zu beurteilen. In den vergangen beiden Jahren wurden nachhaltigkeitsrelevante Kurse im Rahmen der Universitätsallianzen Eucor und EPICUR verstärkt grenzüberschreitend angeboten.

Viele engagierte Studierende setzten auch ausserhalb der Lehre zahlreiche nachhaltige Projekte um. So organisierte die AG Nachhaltigkeit zusätzlich zu den erneut erfolgreich durchgeführten Nachhaltigkeitswochen 2023 und 2024 verschiedene Workshops, Infostände und Podiumsdiskussionen rund ums Thema Nachhaltigkeit für Universitätsangehörige und die Öffentlichkeit. Auch als Mitglied verschiedener nationaler und internationaler Netzwerke setzt sich die Universität Basel weiterhin für den öffentlichen Dialog und die transdisziplinäre Zusammenarbeit ein.

Begrünte Dächer für mehr Biodiversität

Erstmals wird im Nachhaltigkeitsbericht auch der Bereich «Resilienter Campus» aufgeführt, der unter anderem das Thema Biodiversität aufgreift. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan: An universitätseigenen und von der Universität genutzten Standorten wurden über 1400 m2 Dachflächen ökologisch wertvoll begrünt. Diese Habitate wurden 2024 unter anderem durch Begrünungen vor dem Biozentrum und vor der Universitätsbibliothek ergänzt. Bei Neubauten wie dem Gebäude des Departements Biomedizin wurden zudem Versickerungsanlagen eingeplant, um das Wasser im lokalen Wasserkreislauf zu halten.

Beim Wertstoffmonitoring zeigte sich, dass in den Jahren 2023 und 2024 die Gesamtmenge an anfallenden Abfällen und Wertstoffen mit 563 Tonnen beziehungsweise 562 Tonnen unverändert geblieben ist. Hingegen nahm die Menge an Sonderabfällen ab und diejenige von recycelbaren Wertstoffen zu. Insgesamt fielen 2023 circa 89 Tonnen und 2024 circa 69 Tonnen Sonderabfälle an.

Um die Nutzungsdauer von Möbeln und IT-Geräten zu verlängern, wurden verschiedene Pilotprojekte durchgeführt. Beispielsweise haben die Campus Services den Verkauf ausgemusterter Möbel vorbereitet, die auf dem Campus keine Verwendung mehr finden. Seit 2024 prüfen die IT-Services zudem in einem Pilotprojekt verschiedene Optionen für den Weiterverkauf veralteter IT-Geräte.