Wie Pflanzen mit dem Bodenmikrobiom kommunizieren

Bakterien und Pilze im Boden haben einen grossen Einfluss auf das Wachstum von Pflanzen. Der Pflanzenforscher Klaus Schläppi will die biologischen Mechanismen dahinter verstehen. Denn das könnte dabei helfen, Landwirtschaft nachhaltiger zu betreiben.

Zuerst der Mais und dann der Weizen? Welche Sorte wächst wo am besten? Bäuerinnen und Bauern wissen oft aus Erfahrung, welche Sorten und welche Fruchtfolge in ihrem Ackerboden am besten funktioniert. Nach und nach kommt die Forschung den Prozessen auf die Spur, die hinter diesen Erfahrungswerten stecken. Die Erkenntnisse könnten den Weg ebnen für eine Landwirtschaft mit weniger Dünger und Pestiziden.

Mittendrin in dieser wissenschaftlichen Detektivgeschichte: Klaus Schläppi, Professor für Pflanzenwissenschaften an der Universität Basel. Sein Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Wurzeln und Bodenmikroben, die eine wichtige Rolle für das Wachstum von Pflanzen spielen. Im Laufe seiner Karriere hat Schläppi entscheidende Meilensteine auf diesem Gebiet miterlebt und selbst gesetzt. Einige seiner wissenschaftlichen Arbeiten gehören zu den meistzitierten Publikationen zu diesem Thema. «Irgendwie war ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagt er.

Im Studium und während der Promotion an der Universität Fribourg beschäftigte sich Schläppi mit Abwehrstoffen, die Pflanzen durch die Wurzeln absondern. Am deutschen Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung entwickelte er dann Methoden, um verschiedene Arten von Bodenmikroben genetisch zu bestimmen. Durch Mikrobiomanalysen konnte er erstmals nachweisen, dass Pflanzen durch Absondern solcher Abwehrstoffe die Gemeinschaften von Bakterien und Pilzen im Boden verändern. Als Gruppenleiter an der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope und an der Universität Bern kam dann vermehrt die Landwirtschaft ins Spiel − und auch eine wichtige Erkenntnis dazu: Die Zusammensetzung des Bodenmikrobioms beeinflusst stark das Wachstum der nächsten Generationen an Nutzpflanzen in einer Fruchtfolge.

Bodenmikrobiom ist nicht gleich Bodenmikrobiom

Im Jahr 2020 folgte er dem Ruf an die Universität Basel, wo er mittlerweile am Departement Umweltwissenschaften ein etwa 20-köpfiges Forschungsteam leitet. «Alles was wir machen, ist Teamwork, und ich bin nur ein Teil davon.» Eine der wichtigsten Fragen seines Forschungsteams ist, wie Pflanzen mit verschiedenen Bodenmikrobiomen kommunizieren.

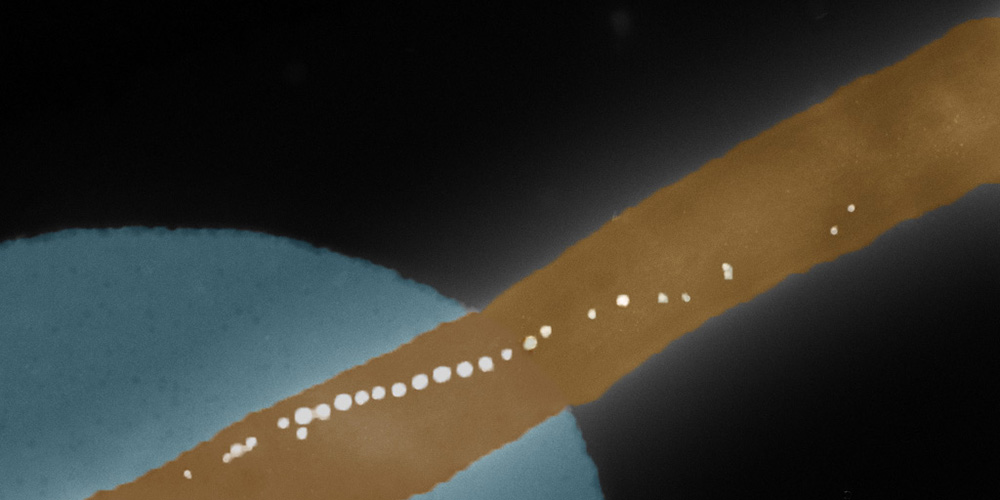

Um die Zusammensetzung des Mikrobioms im Boden zu verändern, wendet das Team einen Trick an: Sie bauen Maislinien an, die sich im Absondern von Abwehrstoffen unterscheiden. Die Bodenmikrobiome von Wildtyp-Mais und von Maislinien, die einen bestimmten Abwehrstoff nicht produzieren, weisen starke Unterschiede in der Zusammensetzung auf. In einem zweiten Schritt werden dann die Effekte der unterschiedlichen Bodenmikrobiome, beispielsweise auf das Wachstum von Weizen, untersucht.

Solche Feldversuche zeigten, dass das nützliche Bodenmikrobiom von Wildtyp-Mais bis zu acht Prozent mehr Weizenertrag ermöglicht. «Das macht in der Praxis einen deutlichen Unterschied. Unsere Forschung ist daher relevant für die Landwirtschaft», so Schläppi. Je nach Mikrobiom sind die Pflanzen auch resistenter gegen Krankheiten. Die richtige Auswahl der Sorten in der Fruchtfolge kann also mit darüber entscheiden, wie gut die Folgeernte ausfällt und wieviel Dünger und Pestizide es braucht. Für solche Untersuchungen im Freiland arbeitet Schläppi mit dem Forschungsinstitut Agroscope in Changins zusammen. Auch sonst pflegt er viele nationale und internationale Kollaborationen.

Pflanzen «spüren» das Mikrobiom

Um zu verstehen, wie das Wurzelmikrobiom mit den pflanzlichen Abwehrstoffen umgeht, untersuchen Schläppi und sein Team die Kommunikation des Mikrobioms mit der Pflanze. Zum Beispiel wie Wurzelbakterien sich an spezifische Wirtspflanzen anpassen und deren Abwehrstoffe abbauen. So können gezielt mikrobielle Produkte entwickelt werden, welche die Nährstoffversorgung oder den Pflanzenschutz verbessern.» Diese Grundlagenforschung geschieht im Rahmen eines vom SBFI mit zwei Millionen CHF geförderten ERC-Grants.

In einem neueren Forschungsprojekt wird Schläppis Team die Waldpilzgemeinschaften in tiefen Bodenschichten charakterisieren, um ihre Häufigkeitsmuster und Reaktionen auf Trockenheit und Baumgesundheit herauszufinden. Dafür werden die Forschenden in Schweizer Buchenwäldern bis zu einem Meter tiefe Bohrkerne auf Pilze und Baumwurzeln analysieren. Aufgrund ihrer Symbiose mit Bäumen spielen die Pilze eine wichtige Rolle bei der Nährstoff- und Wasseraufnahme der Bäume, die angesichts des Klimawandels für die Gesundheit der Wälder zunehmend gefährdet ist. Das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds mit über einer halben Million CHF gefördert.

In einem soeben abgeschlossenen Projekt, auch vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert, ist Schläppi der Frage nachgegangen, wie genau die Pflanzen auf nützliche Bakterien und Pilze eingehen können. Es zeigte sich schon früh, dass nicht jede Pflanzensorte nützliche Bodenmikrobiome erkennen kann. «Da Pflanzen unterschiedlich auf die Mikroben reagieren, müssen sie diese ja auch irgendwie wahrnehmen.»

Dabei scheint das pflanzliche Immunsystem eine wichtige Rolle zu spielen, wie eine Versuchsreihe mit der Acker-Schmalwand ergab. Diese Pflanze dient in der Forschung als Modellorganismus und es gibt Hunderte von gut charakterisierten, genetisch verschiedenen Linien. Die Forschenden fanden einen Rezeptor, der ein Signal des Mikrobioms in den Wurzelzellen erkennt, dadurch die Immunantwort hochregelt und so für besseres Wachstum sorgt. «Wir konnten damit erstmals zeigen, dass genetische Faktoren die Antwort auf das Mikrobiom steuern», so Schläppi. Dies illustriere, wie wichtig es in der Landwirtschaft sei, auf die richtigen genetischen Variationen − also Sorten − von Kulturpflanzen zu setzen.

«Die ganze Welt versucht zu verstehen, wie die Genetik von einer Wirtspflanze das Mikrobiom steuern kann», sagt Schläppi. Zum Beispiel spielen mikrobielle Gemeinschaften auch im menschlichen Körper eine wichtige Rolle für die Gesundheit. So unterscheidet sich etwa das Darmmikrobiom sich von Mensch zu Mensch. An Pflanzen lassen sich solche Phänomene jedoch einfacher und im grossen Massstab untersuchen. «Ich gehe deswegen davon aus, dass es der Pflanzenforschung zuerst gelingt, einen Durchbruch zu erreichen», prognostiziert Schläppi.

Weiterführende Links

- Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel

- mifeePs: decoding microbiota feedbacks on plants

- Deep soil ectomycorrhizal communities of beech forests

- Plant Responsiveness to Microbiota Feedbacks

- Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung

- Agroscope – Ackerbausysteme und Pflanzenernährung

- Klaus Schläppi in den Uni News