Errechnete Risiken.

Text: Ori Schipper

Künstliche Intelligenz schätzt ein, wie wahrscheinlich der Brustkrebs zurückkommt, oder spürt entartete Zellen in Gewebeproben auf. Lernende Maschinen als Assistentinnen der Medizin.

Sie ist Schachmeisterin, Malerin, Poetin – und Beraterin bei medizinischen Fragen: Künstliche Intelligenz leistet Erstaunliches. Und sie gewinnt zusehends an Bedeutung – auch in der Onkologie. Kein Wunder, denn es gibt immer mehr digitale Krankheitsdaten, die von immer leistungsfähigeren Rechnern ausgewertet werden können.

Was genau sich hinter dem Zauberwort der «künstlichen Intelligenz» verbirgt, hängt vom Einsatzbereich ab. Trotzdem gibt es einige grundlegende Gemeinsamkeiten: Im Kern geht es darum, dass die lernenden Maschinen in riesigen Datensätzen nach verborgenen Mustern oder Gesetzmässigkeiten suchen – und so Gruppen bilden oder eine Klassifikation vornehmen.

Drittmeinung vom Computer

Der an der Universität Basel tätige Biostatistiker Chang Ming nutzt die künstliche Intelligenz beispielsweise, um – anhand von Angaben etwa zum Alter und zu allfälligen Begleiterkrankungen der Patientin sowie zur Behandlung, die sie erhalten hat – das individuelle Rückfallrisiko von Brustkrebspatientinnen abzuschätzen. Es sei wichtig, dieses Risiko zu kennen, denn es beeinflusse die Therapiewahl, erklärt Ming. Patientinnen mit einem geringen Risiko könnten so eine weniger intensive Behandlung erhalten als Patientinnen mit einem erhöhten Risiko.

Mit den klassischen statistischen Modellen lasse sich eine erneute Erkrankung nur in etwa zwei von drei Fällen korrekt vorhersagen, sagt Ming: «Das ist etwas besser als der Wurf einer Münze.» Er hat eine Software erstellt, die aus den im Genfer Krebsregister enthaltenen Daten zum Krankheitsverlauf von über 13 000 Brustkrebspatientinnen gelernt hat, das individuelle Rückfallrisiko mit einer Vorhersagegenauigkeit von knapp 85 Prozent zu berechnen.

«Die Software gibt eine objektive Einschätzung ab», sagt Ming. Er spricht – in Anlehnung an die bei ärztlichen Kolleginnen und Kollegen eingeholte Zweitmeinung – von einer Drittmeinung, die medizinische Entscheidungen zusätzlich unterstützen könne. «Unsere Anwendung kann niemanden ersetzen, aber sie kann die Unsicherheiten verringern», hält Ming fest.

Die Krankheitsdaten, aus denen die künstliche Intelligenz das Rückfallrisiko liest, erheben Medizinerinnen und Mediziner routinemässig bei jeder Patientin. Deshalb wäre der Aufwand, um die Software in die klinische Praxis einzuführen, eigentlich überschaubar, meint Ming. Allerdings müsste die Software dafür zuerst noch als medizinisches Hilfsmittel zertifiziert werden. Diese Zertifizierung erhält sie jedoch nur, wenn ihr Nutzen mit sogenannten prospektiven klinischen Studien belegt und in verschiedenen Gruppen von Patientinnen überprüft wurde. Das erfordert noch einige Zeit. Vorläufig kommt seine Software daher nur für Forschungszwecke zum Einsatz. In einem nächsten Schritt soll die künstliche Intelligenz mit Daten Abertausender junger Patientinnen aus Indonesien noch dazulernen – und weiterreifen.

Digitalisierte Gewebeschnitte

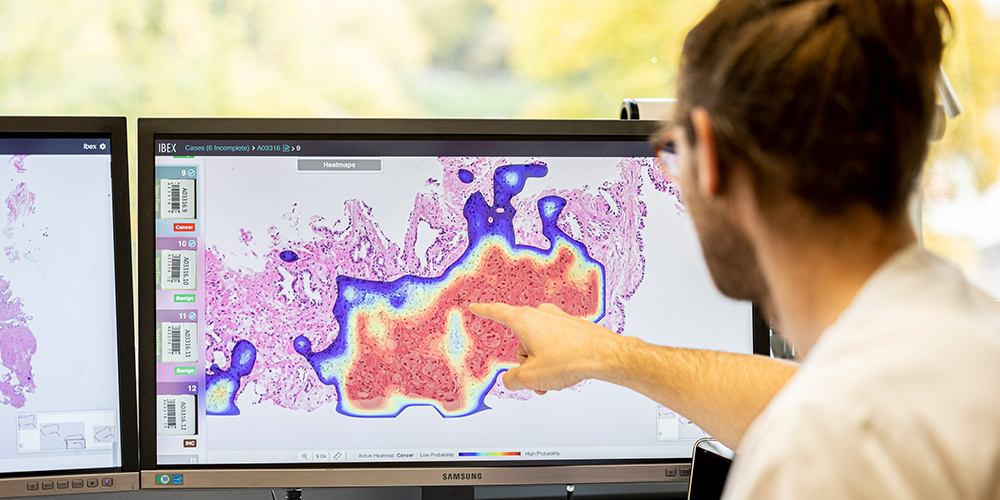

Schon in die klinische Praxis integriert ist eine andere auf künstlicher Intelligenz fussende Software: In der Pathologie des Kantonsspitals Baselland hält sie in digitalisierten Bildern von Prostatagewebeschnitten nach Tumoren Ausschau.

«Während meiner Ausbildung haben wir uns solche Schnitte noch auf gläsernen Objektträgern unter dem Mikroskop angeschaut», erzählt Kirsten Mertz, die Leiterin des Instituts für Pathologie in Liestal.

Ihre Mitarbeitenden scannen bereits seit 2016 alle Gewebeschnitte. «Wir waren schweizweit die Ersten, die in der Routinediagnostik auf Digitalisierung setzten», sagt Mertz. Dadurch entfällt das Hantieren am Mikroskop. Anstatt Vergrösserungen zu wechseln und das neue Sehfeld wieder scharf zu stellen, können die Pathologinnen und Pathologen mit der Maus nach Belieben in das Bild eines Gewebeschnitts hinein- oder hinauszoomen.

Laien erkennen auf solchen Bildern nicht viel mehr als rosarot und violett gefärbte Zellhaufen. Doch die geübten Augen der Expertin erkennen rasch, wo entartete Zellen Strukturen bilden, die so im gesunden Gewebe nicht zu finden sind. Auch die Algorithmen, die das Kantonsspital Baselland von einer israelischen Firma mietet, könnten «sehr gut» zwischen normalem und von Tumoren befallenem Gewebe unterscheiden, sagt Mertz.

Die künstliche Intelligenz ist in der Liestaler Pathologie seit etwas mehr als einem halben Jahr im Einsatz. Doch immer noch wird jede Diagnose, die sie stellt, parallel auch von Mertz und ihrem Team durchgeführt. Aktuell nimmt das System ihnen also keine Arbeit ab, sondern schafft im Gegenteil sogar einen zusätzlichen Aufwand, weil sie ihre eigenen Schlussfolgerungen jeweils mit denen der künstlichen Intelligenz vergleichen. In 98 oder 99 Prozent der Fälle herrsche Übereinstimmung, sagt Mertz. Und wo es Abweichungen gebe, gehe es meistens um Feinheiten wie etwa die Gradierung eines Tumors, mit der die Expertinnen und Experten die biologische Aggressivität und das Entwicklungsstadium von Tumoren beschreiben.

Gegen den drohenden Fachkräftemangel

Diese ermutigenden Resultate bestärken Mertz in ihrer Hoffnung, dass die lernenden Maschinen schon bald helfen könnten, mit den immer komplexeren Anforderungen an die Pathologie Schritt zu halten – und den drohenden Fachkräftemangel zu lindern. Ein solcher zeichne sich in der Schweiz wegen des fehlenden Nachwuchses immer deutlicher ab, doch anderswo sei er schon längst Realität, sagt Mertz. «Hierzulande stellen wir innerhalb von wenigen Tage eine Diagnose, doch in Grossbritannien kann das sechs Wochen oder noch länger dauern.»

Noch sind eine Reihe rechtlicher Fragen ungeklärt, etwa wer für allfällige Fehler der künstlichen Intelligenz haftet. Mertz engagiert sich deshalb auch in der schweizweiten Arbeitsgruppe für digitale Pathologie, die mit der Erstellung neuer Richtlinien für mehr Orientierung sorgen will. Doch trotz den zahlreichen noch offenen Fragen ist für Mertz klar: «Als Patientin wäre es mir lieber, wenn eine künstliche Intelligenz meine Gewebeschnitte anschaut, als dass sie aus Zeitmangel gar nicht angeschaut werden.»

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (Mai 2023).