Neue Mittel gegen Karies.

Text: Angelika Jacobs

Möglichst lange ein gesundes Gebiss: Das wünschen sich alle. Wie sich Kariesbakterien besser im Zaum halten lassen, untersuchen Forschende am Universitären Zentrum für Zahnmedizin.

Wie oft soll man denn nun Zähneputzen? Nur zweimal, morgens und abends? Oder nach jedem kleinen Snack zwischendurch? «Wenn man snackt, dann lieber direkt nach der Hauptmahlzeit», antwortet Monika Astasov-Frauenhoffer. Dann werde der pH-Wert im Mund nicht immer wieder ins saure Milieu verschoben, was Karies begünstigt.

Die Wissenschaftlerin und ihre Kollegin Viktoriya Shyp forschen am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB). Wenn sie fürs Zähneputzen nach jeder Mahlzeit plädieren, wissen die beiden Forscherinnen, wovon sie reden: Sie befassen sich mit den Bakterien im menschlichen Mund.

Mehr als 700 Bakterienarten bevölkern die verschiedenen Ecken und Winkel der Mundhöhle. Von diesen Hundertschaften sind bei weitem nicht alle schlecht für unsere Zähne. «In einer ausgeglichenen Mundflora halten die guten Bakterien die krankmachenden im Zaum», erklärt Viktoriya Shyp. Und nicht nur unser Gebiss profitiert davon: Studien weisen vermehrt darauf hin, dass die Bakteriengemeinschaft im Mund mit der psychischen Gesundheit zusammenhängt.

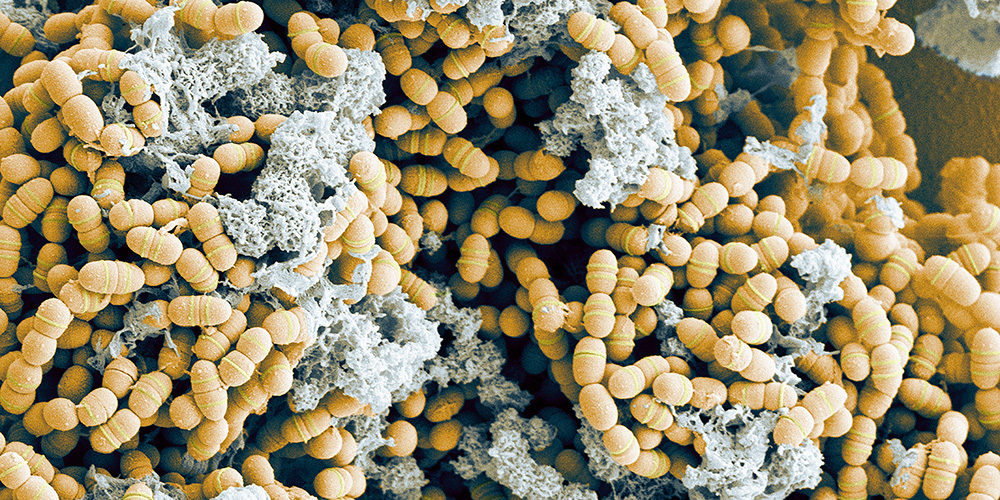

Eine zuckerreiche Ernährung und schlechte Mundhygiene verschieben dieses Gleichgewicht der Mundflora zugunsten der Feinde unserer Zähne. Der grösste «Bösewicht» heisst Streptococcus mutans und er kann sich auf den Zahnoberflächen festsetzen. Dort bildet er – wenn man ihn lässt – einen stabilen Belag, unter Fachleuten Biofilm genannt. In dieser Form halten die Bakterien so fest zusammen, dass sie auch dem fleissigsten Zähneputzen standhalten.

Fest verankert auf den Zähnen, verarbeiten die Bakterien Zucker in der Nahrung zu Säure, die wiederum den Zahnschmelz angreift. Es entsteht Karies. Regelmässiges Zähneputzen und der Einsatz von Zahnseide senken das Risiko dafür erheblich. Und doch ist es ein ständiger Kampf um die Gesundheit unserer Zähne. Zahnspangen, Zahnschienen und Co. bieten den Kariesbakterien zusätzliche Schlupfwinkel, in denen nur Spezialbürsten und Mundwasser ihnen beikommen können. Oft reicht auch das nicht.

Ist gegen Karies ein Kraut gewachsen?

Viktoriya Shyp und Monika Astasov-Frauenhoffer erforschen deshalb am UZB neue Möglichkeiten, das Festsetzen der Bakterien auf Zahnoberflächen und Zahnspangen zu verhindern. Unter anderem untersuchen sie hierfür ätherische Öle und einzelne Pflanzeninhaltsstoffe, Flavanoide genannt.

Die Wissenschaftlerinnen wählen dabei Substanzen, für die bereits eine antientzündliche oder antibakterielle Wirkung nachgewiesen wurde. «Die Mechanismen hinter dieser Wirkung können vielfältig sein und sind noch nicht im Detail bekannt», sagt Viktoriya Shyp. Bei ätherischen Ölen sei dies auch schwer herauszufinden, da sie eine Vielzahl an Stoffen enthalten. Deshalb fokussiert Shyp in ihrer Forschungsarbeit auf isolierte Stoffe in Reinform, die besagten Flavanoide, um die Wirkmechanismen zu untersuchen.

Sie lässt kariesverursachende Bakterien in Kulturplatten mit vielen kleinen Vertiefungen wachsen. In jede Vertiefung gibt sie definierte Mengen der verschiedenen Flavanoide. Dann lässt sie den Bakterien Zeit, einen Biofilm zu bilden. Nach einigen Stunden bis Tagen färbt sie den Bakterienfilm in den Kulturplatten und misst mithilfe von Spektrofotometern oder Mikroskopen, wie dicht die Bakterien gewachsen sind.

In anderen Experimenten testen Shyp und ihre Kolleginnen und Kollegen, wie sich ein Gemisch von guten und schlechten Mundbakterien verändert, wenn verschiedene Flavanoide hinzugefügt werden. Oder sie analysieren im Detail, wie sich der Stoffwechsel der krankmachenden Bakterien verändert – ob sie die für Zähne schädlichen Zellprozesse hoch- oder herunterfahren.

Aus solchen Experimenten ergab sich beispielsweise das Flavanoid Phloretin als mögliches Gegenmittel gegen Biofilme auf den Zähnen. Dieser Stoff ist ein starkes Antioxidans und kommt unter anderem in Apfelbäumen vor. In das Kulturmedium gemischt, in dem die Kariesbakterien wachsen, bremst Phloretin die Bakterien in ihrer Vermehrung und hält sie davon ab, einen Biofilm zu bilden.

Test in der künstlichen Mundhöhle.

Stellt sich eine Substanz in solchen ersten Tests als vielversprechender Kandidat gegen Biofilme heraus, folgen Analysen unter komplexeren Bedingungen. Monika Astasov-Frauenhoffer hat hierfür eine Art künstliche Mundhöhle gebaut, um den realen Bedingungen näher zu kommen. Die kleine Kunststoffkammer ist an Schläuche und Pumpen angeschlossen, die eine speichelähnliche Flüssigkeit mit Bakterien in der gleichen Geschwindigkeit durch die Kammer fliessen lassen, mit der Speichel durchschnittlich den Mund durchströmt, nämlich 0,8 Milliliter pro Minute.

In der Kammer können die Forschenden verschiedene Oberflächen platzieren, von künstlichem Zahnschmelz über Dentin, das Material des Zahninneren, bis zu Kunststoffen für Zahnimplantate und -spangen. Nach drei Tagen prüft Astasov-Frauenhoffer, ob sich Bakterien auf den Materialproben in der Kammer abgesetzt haben oder ob eine zum Test hinzugefügte Substanz die Bildung eines Biofilms reduziert hat.

In einem ihrer Projekte hat die Forscherin zusammen mit Kolleginnen und Kollegen geprüft, ob sich Biofilme an einem neuen Material für durchsichtige Zahnschienen weniger festsetzen, wenn es mit ätherischen Ölen versetzt wird. «Viele dieser Öle sind bereits in Zahnhygieneprodukten im Einsatz und die Nutzerinnen und Nutzer kennen den Geschmack», so Monika Astasov-Frauenhoffer.

Tatsächlich verringern ätherische Öle die Fähigkeit von Kariesbakterien, sich auf dem getesteten Kunststoff festzusetzen. Wie sich diese Erkenntnis in ein fertiges Produkt weiterentwickeln lässt, prüfen Industriepartner derzeit.

Grundlagenforschung für die Praxis.

Trotz der anwendungsnahen Forschung geht es den Wissenschaftlerinnen vor allem um grundlegende Erkenntnisse. «Wir sind besonders an der Beziehung von Struktur und Funktion von Hemmstoffen für dentale Biofilme interessiert», so Viktoriya Shyp. Viele natürliche Flavonoide sind stark pigmentiert oder haben einen intensiven Geschmack, was ihre direkte Verwendung in Mundhygieneprodukten einschränkt. «Indem wir aber die Biofilm-Hemmmechanismen mit verschiedenen kleinen Molekülen untersuchen, ebnen wir den Weg für effektivere und praktikablere Alternativen.»

Aber auch wenn es irgendwann noch effizientere Mundspülungen gibt: Der unermüdliche Kampf gegen die Feinde unserer Zähne geht weiter. Mindestens zweimal am Tag, wenn nicht öfter.

Monika Astasov-Frauenhoffer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Co-Leiterin der Forschungsgruppe «Orale Mikrobiologie» am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel. Zuvor promovierte sie in Biomedical Engineering.

Viktoriya Shyp ist Postdoc und Co-Leiterin der Forschungsgruppe «Orale Mikrobiologie» am UZB. Zuvor promovierte sie in Biochemie und Biomedical Engineering.

Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (Mai 2025).