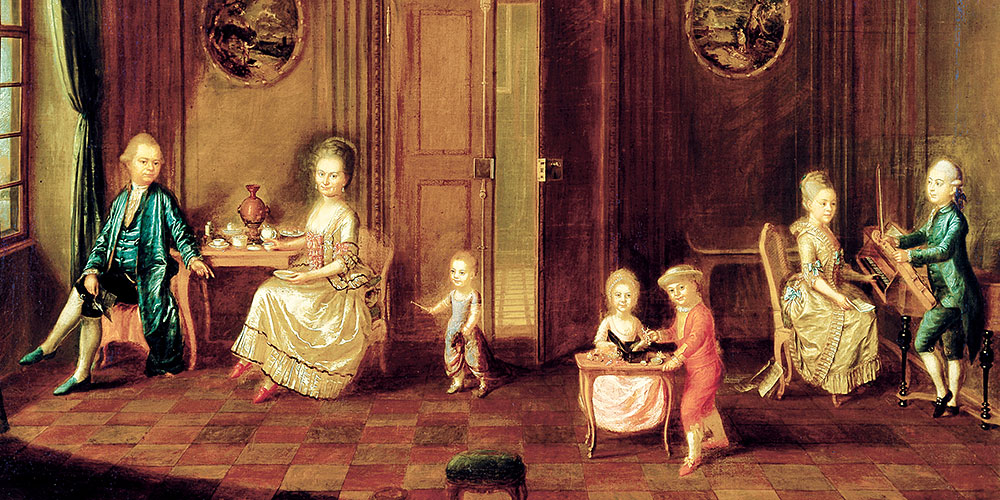

Liebende Väter und Bildung zu Hause.

Text: Eva Mell

Welche Rolle die Wissensvermittlung und Emotionen in Basler Familien im 18. Jahrhundert spielten, untersuchen zwei Historikerinnen. Lange wurde übersehen, dass die Aufklärung nicht nur auf den Verstand des Menschen zielte, sondern auch auf seine Gefühle.

«Oh Gott! Ist das möglich! – Das ist unser Kind! Ganz neue nie geahnte Gefühle beklommen meine Brust.» So beschreibt ein Vater im 18. Jahrhundert die erste Begegnung mit seiner Tochter. «Es schrie. Es schien mich aus seinen blanken Augen anzusehen, und verstummte. – Dieser Augenblick war entscheidend; er gebahr meine Vaterliebe.»

Väter, die ihre schwangeren Frauen umsorgen, die von inniger Liebe ihren Kindern gegenüber berichten oder nächtelang am Bett des kranken Säuglings sitzen: Claudia Opitz, Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Basel, kennt viele solcher Selbstzeugnisse. Ihre Doktorandin Elise Voerkel untersucht Kinder in bürgerlichen Basler Haushalten von 1750 bis 1830. Sie ergänzt: «Die Ansprüche an die Vaterliebe waren damals ähnlich hoch wie an die Mutterliebe. Generell aber waren Mütter eher für die körperliche Pflege zuständig, Väter für die Bildung der älteren Kinder.»

Familien als Ort der Bildung

Die Geschichte zeigt, dass Väter also nicht erst seit heute derart stark in das Familiengeschehen eingebunden sind. Sie sollten schon im 18. Jahrhundert keine autoritären Patriarchen mehr sein, sondern liebende Oberhäupter der Familie. Opitz und Voerkel erforschen im Rahmen des Projekts «Doing House and Family», wie Wissen in Familien des Basler Bürgertums im 18. und frühen 19. Jahrhundert produziert und weitergegeben wurde und welche Rolle Emotionen gespielt haben.

Die beiden Forscherinnen finden auch in der Wissensvermittlung eine Parallele zwischen Familien im 18. und 21. Jahrhundert. «Wenn alle Stricke reissen, machen wir die Schulen zu, die Familien aber nicht», sagt Opitz mit Blick auf den Ausnahmezustand während der Corona-Pandemie. «Denn Familien haben nach wie vor den gesellschaftlichen Auftrag, Kindern etwas beizubringen.» Im 18. Jahrhundert war das der Normalzustand – Bildung war Familiensache.

Kinder, so das Ideal im Jahrhundert der Aufklärung, sollten in einer möglichst liebevollen Umgebung individuell gefördert werden. Die Eltern von damals hatten jedoch Unterstützung von Grosseltern, Onkeln, Tanten oder in die Familie eingebundenen Hausangestellten. Damals war Bildung ein Projekt der Grossfamilie, das auch dazu beitrug, interne Beziehungen zu schaffen und zu festigen.

Liebesehe wird neues Ideal

Wissensvermittlung und Emotionen, diese beiden Aspekte des Familienlebens erscheinen zunächst als zwei völlig verschiedene Lebensbereiche. Das Gegenteil sei der Fall, erklärt Opitz. Beide Bereiche seien in der Bildung des Menschen untrennbar miteinander verbunden. «Bildung» war im Zeitalter der Aufklärung ein ganzheitliches Konzept. Opitz erklärt den Begriff, den es nur im Deutschen gibt: «Bildung bedeutet, dass der Mensch ganzheitlich gebildet, also geformt wird.» Dazu gehörte im 18. Jahrhundert nicht nur die Anhäufung von Wissen. Ebenso wichtig waren die Charakterformung und die Weiterbildung der Gefühle.

Als lebenslanges Projekt bezog sich die Bildung nicht nur auf den Nachwuchs, sondern auf alle Familienmitglieder. «In der Forschung wurde lange übersehen, dass die aufklärerische Debatte über die Natur des Menschen genauso auf die Gefühle zielte wie auf den Verstand», sagt Opitz. «Es ging dabei nicht nur darum, dass Emotionen das Menschsein grundlegend prägen, sondern auch um die Erkenntnis, dass Emotionen das soziale Zusammenleben erst ermöglichen.»

Emotionen waren im 18. Jahrhundert geradezu in Mode. Es war nicht nur das Zeitalter der Pädagogik und der Aufklärung, sondern auch das der Empfindsamkeit. Die Literatur war durchtränkt von Gefühlsäusserungen: «Goethes Romane und auch Sophie von La Roches ‹Geschichte des Fräuleins von Sternheim› sind geradezu Lehrbücher, wie man Liebesbriefe schreibt und Emotionen zum Ausdruck bringt.» Auch private Tagebücher und Briefe jener Zeit zeigen eine emotionsgeladene Sprache. Die Ehe aus Liebe wird zum neuen Ideal – das zwar längst nicht immer erreicht wird, das sich aber immer mehr Menschen wünschen.

Emotionen und Bildung in der Familie scheinen sich sogar gegenseitig zu verstärken: Ehepartner, die sich lieben, bilden sich gemeinsam weiter, lesen und diskutieren miteinander. Und wer sich gemeinsam bildet, hat wiederum eine Basis, auf der die Liebe wachsen kann. «Diese These hat viel für sich», bestätigt Opitz, doch Voerkel wendet ein: «Bei der Formel ‹Mehr Emotionen gleich mehr Bildung und umgekehrt› bin ich mir nicht ganz sicher. Denn aus der Forschung kenne ich nur die Perspektive der oberen Schichten. Gab es denn in weniger gebildeten Schichten keine Emotionen?»

Wertschätzung der Gefühle

Damit ist ein wichtiger Punkt angesprochen. Was die beiden Forscherinnen über Wissensvermittlung und Emotionen in Basler Familien um 1800 erzählen können, bezieht sich vor allem auf die obere Mittelschicht, also auf etwa 12 bis 15 Prozent der damaligen Bevölkerung. Das liegt hauptsächlich an der Quellenlage. Selbstzeugnisse wie Tagebücher oder Briefe wurden eher von Menschen aus oberen gesellschaftlichen Schichten aufgehoben und in Archiven abgelegt.

Es lässt sich auch nicht solide messen, ob Eltern im 18. Jahrhundert gegenüber ihren Kindern mehr oder anders gefühlt haben als zuvor. «Zum Teil haben wir einfach mehr Quellenmaterial zur Verfügung, das uns die Emotionalität stärker vor Augen führt», sagt Opitz. Was man aber mit Sicherheit sagen könne: Es gibt im 18. Jahrhundert neue Werte. Emotionen werden generell wichtiger – und damit auch die Liebe der Eltern ihren Kindern gegenüber.

Den Vätern standen Emotionen übrigens auch deshalb gut, weil Gefühle nicht nur im Privaten ausgelebt werden durften. «Heute tendieren wir dazu, zu sagen, Gefühle sind nur etwas für Familien», sagt Opitz, «während draussen in der Arbeitswelt der Verstand herrscht. In der Aufklärung war das viel ausgeglichener.» Die Wertschätzung der Gefühle sei vor allem im 19. Jahrhundert verloren gegangen, das stark von politischen Kämpfen, Konfrontationen und Militarisierung geprägt war. Gefühle wurden in die Familie verbannt, aus der sich die Väter räumlich und emotional immer weiter entfernten, etwa weil sie Wehrdienst leisten mussten.

Es sei an der Zeit, sich wieder auf die Werte des 18. Jahrhunderts zu besinnen, meint Opitz. Zwar wurden viele Ideale wie die Liebesehe oder die freie, den eigenen Neigungen entsprechende Berufswahl zu jener Zeit längst nicht von allen Menschen erreicht. Aber: «Der Mensch wurde als Ganzes betrachtet. Man kann heute wieder daraus lernen, dass man sowohl im Berufsleben als auch im Privaten beides braucht: Verstand und Gefühle.»

Weitere Artikel in der aktuellen Ausgabe von UNI NOVA.