Am 1. März ist Welttag des Kompliments. Komplimente sind grundsätzlich etwas Schönes. Doch sie haben es in sich. Denn was nett gemeint ist, kommt nicht immer gut an. Die Sprachwissenschaftlerin Giuliana Santoro befasst sich in ihrer Doktorarbeit mit der Komplexität von sprachlichen Handlungen, die stark vom Kontext geprägt sind.

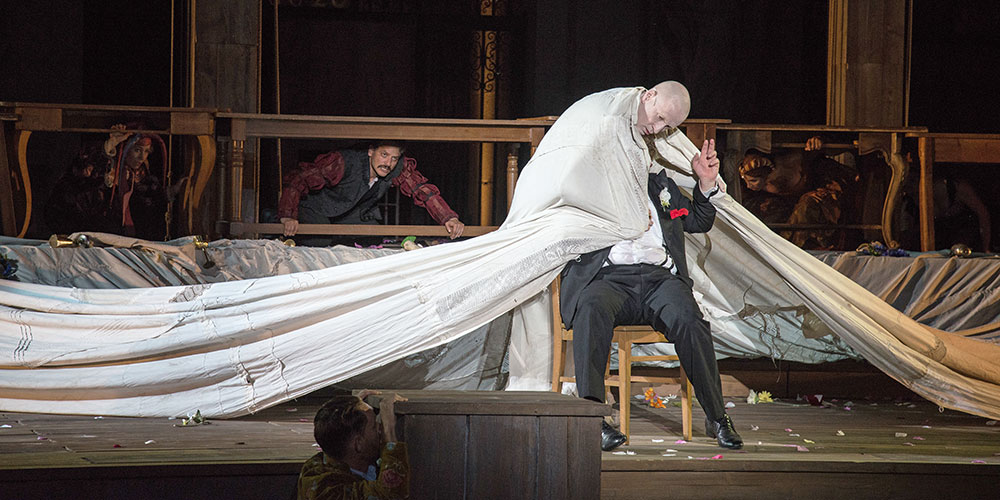

Pünktlich zum 150. Geburtstag von Hugo von Hofmannsthal liegt die erste umfassende Biografie über den österreichischen Schriftsteller vor. Der umfangreiche Band ist an der Universität Basel entstanden.

Die interaktive Gameshow «AI vs. Human Composers» lotet am 20. März in der Voltahalle die Grenzen zwischen menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz in der Musik aus. Informatikprofessor Heiko Schuldt über ein Experiment, das zur Reflexion über die Evolution von Technologie und Kunst einlädt.

In der Sprechstunde für seltene Immunstörungen sieht der Immunologe Mike Recher eine Vielzahl verschiedener Gesundheitsprobleme. Beim Aufspüren der Ursache sind einerseits Technologie, andererseits übergreifendes Denken gefragt.

Klimatische Veränderungen erfolgen meist über längere Zeiträume. In der letzten Eiszeit kam es jedoch innert weniger Jahre zu extremen Temperaturschwankungen. Forschende der Universität Basel konnten das Phänomen nun auch für die vorletzte Eiszeit belegen.

Ein Team am Augenforschungsinstitut IOB und an der Universität Basel spürt den Ursachen erblicher Erkrankungen der Netzhaut nach. Die Forschenden schaffen damit wichtige Voraussetzungen für Gentherapien gegen das Erblinden.

Im Frühjahrssemester finden drei Ringvorlesungen statt: Eine beleuchtet die Dimensionen der Freiheit aus verschiedenen Perspektiven, eine setzt sich kritisch mit KI-Kompetenz auseinander und eine beschäftigt sich mit dem Übergang von analogen zu digitalen Archiven.

Die WHO hat die Infektionskrankheit Noma auf die Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten gesetzt. Entscheidende Grundlagen lieferten die Universität Basel und das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut.

Das Departement Biomedizin will Nachhaltigkeit in seinen Prozessen verankern. Dafür wurde ein «Green Lab Team» aufgebaut, das sich regelmässig zu Nachhaltigkeitsthemen austauscht – und neue Ideen entwickelt.